�v���E�U�̖߂�{�^���Ŗ߂��Ă�������

![]()

�v���E�U�̖߂�{�^���Ŗ߂��Ă�������

|

��̉Ԑ}�� |

|

�o�C�J�E�c�M�i�~�ԋ�j�@���L�m�V�^�ȁ@�@�o�C�J�E�c�M��s

���̗R�� �~�Ɏ��������Ԃ��炭���߁B�@ �ԕق͂T���ł͂Ȃ��A�S���ł����B ���� ���t��B�@ �����P�`�Q���B�@����͊D���F�ŏc�ɗ�B

|

|

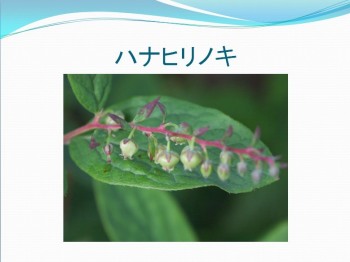

�o�C�P�C�\�E�@�@�i�~�����j �@������ �V�����\�E���@

��⎼��C�̂���я��ȂǂɌ����鑽�N�����{�A���B �Ԃ̍炭���͑�������蒼�ڐH�ׂ邱�Ƃ͂Ȃ����A�萶���͎R�� �E���C�i�I�I�o�M�{�E�V�j�ƊԈႦ�Ă��܂����Ŏ��̂���������Ă���B ��H����ƚq�f�≺���A�_�o��ჂȂǂ̒��ŏǏ����B |

|

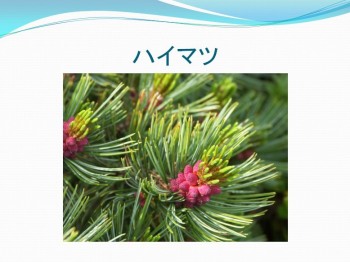

�n�C�}�c�@�@�i�����j�@�@�}�c�ȁ@�@��Β�@�@

�}�c�Ȃ̏�Β�B �ʏ튲�͑��o�}���������Ďl���ɍL���邪�A |

|

�n�E�`���J�G�f�@�@�i�H�c��j�@�@�@�J�G�f�ȁ@�@�J�G�f��

�n�E�`���J�G�f�͖{�B�ɕ��z������{�ŗL��B ��R�т��爟���R�̉����ɐ��炷��Ƃ���邪�A ���R���ł̓u�i�тȂǂ̉ėL�t���т̔����Ȃǂ̖��邢�тɐ��炷��B �t�g�͒���4.5�`9cm�A��5.5�`11cm��9�`11�ɐ�`���ďd����������B ��t�ł͗��ʂɔ��F�̓�т����邪�A�₪�ĒE�����A �t���͒���2�`4cm�ŗt�̑傫���ɔ�ׂĒZ���A1/4�`1/ |

|

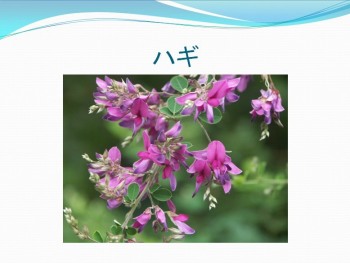

�n�M�@ �i���j �}���ȁ@�@�n�M��

�E�J�Ԏ����́A �U�^ �T���`�P�O�^ �����B �E�H�̎����̂ЂƂB �E���{�e�n�̎R��ł����ӂ��Ɍ����A ���Ƃ����ΎR���i��܂͂��j���w���B

|

|

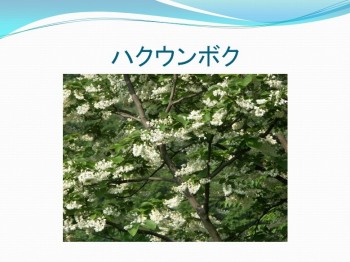

�n�N�E���{�N�i���_�j�@�@�G�S�m�L�ȁ@

�ʖ��F�I�I�o�W�V�� �R�n�ɐ����鍂�� 6 �` 15 ���[�g���̗��t���ł��B �Ԃ̓G�S�m�L�Ɏ��Ă��܂��B�G�S�m�L�̕ʖ��̓`�V���m�L�C �t���ۂ��̂��n�N�E���{�N�Ƃ݂ėǂ��ł��傤�B |

|

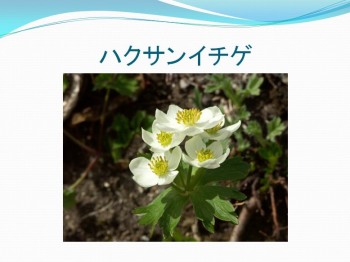

�n�N�T���C�`�Q�@�@(���R���)�@�@�L���|�E�Q�ȁ@�C�`�����\�E�� |

|

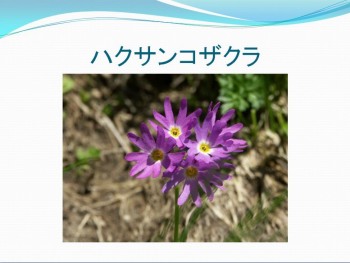

�n�N�T���R�U�N���@�@�i���R�����j�@�T�N���\�E��

�����R�с`���R�т̎��������n���c�̎���ɌQ�����鑽�N���B

�Ԋ��F6-8�� |

|

�n�N�T���V���N�i�Q�@(���R�Γ���j �@�c�c�W�ȁ@�@�V���N�i�Q��

�ŏ��ɔ��R�Ō�����ꂽ�̂ł��̖��O�����܂����B �����͉Ԋ��̒��̗ΐF�̔��_�ł��B �Ԃ̐F�͔��F�ɋ߂����̂���A���Z���s���N�̂��̂܂ł���܂��B |

|

�n�N�T���V���W���i���R���Q�j�@�@�L�L���E�ȁ@�@�c���K�l�j���W���� �n�N�T���V���W���́A���n����R�n�ɂ����ĕ��z���� |

|

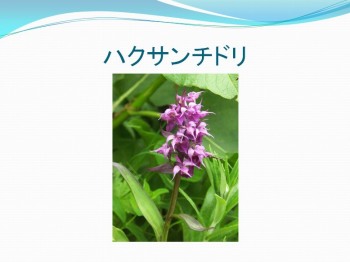

�n�N�T���`�h���i���R�璹�j�@�@������

���R�̑��n�ɐ����鑽�N���ł��B |

|

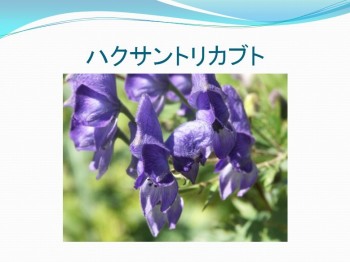

�n�N�T���g���J�u�g�@�i���R�����j�@�@���߳�މȁ@�@�ض��đ�

�Ԃ̌`�̊��i�Ƃ����j�ɂ��Ƃ����B���R�Ŕ������ꂽ���Ƃɂ�肱�̖����B |

|

�n�N�T���t�E���@�@ ���R���I�@�@�t�E���\�E�ȁ@�t�E���\�E��

�@�{�B�����n���Ȗk�̉��т��犦�тɂ����Đ��炷��B �����R�`���R�̑����ɐ����鑽�N���B ����30�`60cm�B�t�͑ΐ��A��5�`10cm�A�����t�g������A ��t�͊��F�����B �Ԋ���7�`8���B�Ԃ͒��a2.5�`3cm�B�����Ђ͂T���A���т������B �ԕق͂T���A���g�F�`�g���F�A��ɔ��т���������B �Y���ׂ�10�{�B�����ׂ͂T�S�琫�ŁA�q�[��ʁB �ʎ��͂����ʁA������Rcm�B �n���Ɖ�����ĉʔ炪�����オ��B

|

|

�n�N�o�C�@�@�@���~�@�@�o���ȁ@�@�E�� �i�~�j |

|

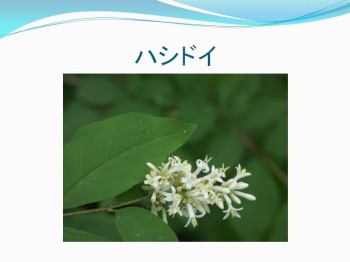

�n�V�h�C�@�@(������) �@���N�Z�C�ȁ@�@���t����

����5�`10���[�g���B�t�͑ΐ����A�L���`�Œ���6�`10�Z���`�A 6�`7���A����15�`25�Z���`�̉~���i�����j�ԏ�������A

|

|

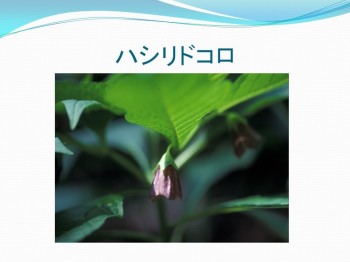

�n�V���h�R���@�@�@�i�X�ȁ@�n�V���h�R���� �n�V���h�R���͖{�B�����B�A���N�ɕ��z���鑽�N���B �≷�т���g���я㕔�̗��t�L�t���щ��ɐ��炵�A

�t�͂₭�����������A�V�̍��ɂ͌Q�����ĉԂ��炩���Ă��邪�A �n���ɑ������s������A�����̂���n��s�������A����50cm�قǂɂȂ�B �S������T���ɂ����A�t���ɈÎ��g�F�̉Ԃ�t����B �S���_�炩���A�H�ׂ�ꂻ���Ȉ�ۂ����邪�L�ŐA���Ƃ��ėL���ł���B �����̓A���J���C�h�̈��A�X�R�|�����Ƃ̂��ƁB�`���E�Z���A�T�K�I�Ɠ��������ł��邪�A �ܗL�����������̂Œ��łɂȂ�Əd�ǂɂȂ�₷���A���Ɏ��邱�Ƃ�����炵���B ������Ԃ��������A������̂Ńn�V���h�R���̖��O���t���Ă���Ƃ̂��Ƃő�ςł���B ��p�Ƃ��Ă͒��z�E���ɍ�p������A���[�g�G�L�X�Ƃ��Ē��ɖ��ږ�Ɏg�p����Ă���B ����ł���A�f�l�̗��p�͌��ւł���B |

|

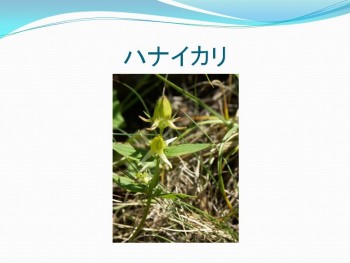

�n�i�C�J�_�@�@�Ԕ��@�@�~�Y�L�ȁ@�n�i�C�J�_��

�n�i�C�J�_�͗t�̒����ɉԂ��炩���A����t���邨�����낢�A���ł���B �t�i�������j�Ɍ����āA���̏�ɏ��Ԃ���̏�ɏ��l�Ɍ����Ă����̂ŁA �Ԃ����t���Ă���p������A�Y�ꂪ�����A���̂P�ł���B

���{�e�n�̐��������̂悢�ꏊ�ɐ��炵�A�����͐����ɂȂ��ł���B���Y�ي��ł���A �Y���ł͗t�̏�ɑ����̗Y�Ԃ��ł��邪�A�����ł͑����͂P�̉Ԃ����t���Ȃ��B �ԕِ��͂S�����ʂł��邪�A�R���̎�������B |

|

�n�i�C�J���@�i�ԕd�j�@�@�����h�E�ȁ@�n�i�C�J���� ��������̗ǂ������∟���R�̓o�R���e�ŏo������B �l���ɋ��i����j�������A�p���d�̂悤�Ɍ����邱�Ƃ��炱�̖����t�����B ���ɂ́A�I�_�}�L�̒��ԂƓ��l�ɁA����~����B |

|

�n�i�C�o�i�@�@�i�t���ԁj�@�@�����T�L��

�Ԋ��F�t�`���~

���A�W�A�ɍL�����z���C���⓹�[�ɂ悭��������G���ł��B ���a 2�C3

�~���̏����ȒW���F�� 5 �ىԂ����܂��B ���O�̗R���́C�t�Ɨt�̊ԂɉԂ��炭���Ƃ��炾�����ł� |

|

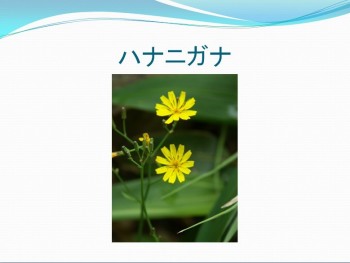

�n�i�j�K�i�@�i�ԋ�j�@�@�L�N�ȁ@�j�K�i�� �ʖ��F�I�I�j�K�i�A�I�I�o�i�j�K�i ��n�`���R�т̑��n�Ȃǂɐ����A�s�̍����͂R�O�`�V�O�Z���`�B �}��ɁA���a��P�D�T�Z���`�̓��Ԃ𑽐�����B ���Ԃ͉��F�ŁA�V�`�P�O�B�����t���ւ�`�ŁA������������A�悪�����Ƃ���B �s�t�͔�j�`�`�L��j�`�ŕ��͂Ȃ��A��͌s������B �j�K�i�̕ώ�ł���V���o�i�j�K�i�̕i��Ƃ���Ă���B |

|

�n�i�q���m�L�i���̖j �@�@�c�c�W��

|

|

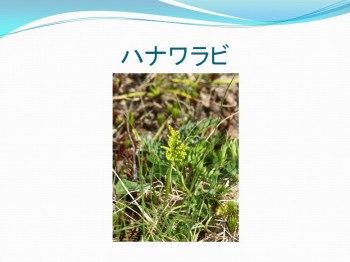

�n�i�����r�@�i�Ԙn�j�@�n�i�����r�ȁ@�@�n�i�����r���@�@ ���N��

�n�i�����r�Ȃ̓~�ΐ��V�_�ŁA�H�ɉ萶���ďt�Ɍ͂��B �t���m�n�i�����r�Ƃ������B�n���̍��s����1�{�̑����̒Z�s�i���ʕ��j��L���A |

|

�n�}�G���h�E�@�@�i�l氓��j�@�@�}����

�Ԋ��F�t�`��

�����ʂ�l�ɂ���G���h�E�i氓��j�Ƃ����킯�ŁC�C�݂̍��l�ȂǂŌ������܂��B

|

|

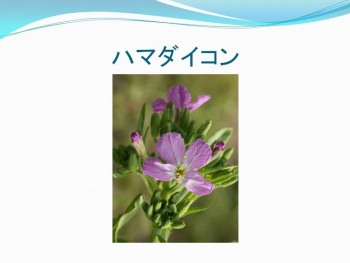

�n�}�_�C�R���@�i�l�卪�j�@�@�A�u���i���@�@�_�C�R����

�Ԋ��E�E�E�E�S�`�U��

�C�݂̍��n�ɐ�����Q�N���B�Ԃ̓_�C�R���̉Ԃɂ������肾���A�F�������Z���B ���́A�ׂ��d���ĐH�ׂ��Ȃ��悤���B |

|

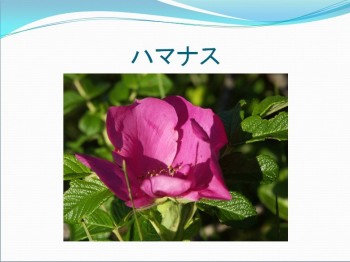

�n�}�i�X�i�l���j�@�@�o����

�Ԋ��F����

�k�C���C���k�Ȃǂ̊C�݂ɑ����̂ł��B�����āC �u�i�V�v�Ƃ����̂́C�Ԃ��I�������ɂł���ʎ��� |

|

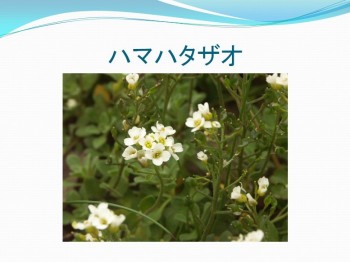

�n�}�n�^�U�I�@(�l����) �@�A�u���i�ȁ@���}�n�^�U�I��

�C�݂̍��n�ɐ�����z�N���ŁA�����Q�O�`�S�O�Z���`�B �����t�͒��ȉ~�`����`�ŁA�Z����������A��͊ۂ��B �s�t�͍L��j�`�`���ȉ~�`�Ő�͊ۂ��A��͌s������B |

|

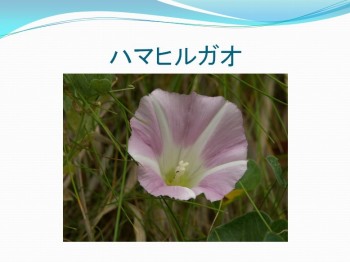

�n�}�q���K�I�i�l����j�@�@�q���K�I��

�C�݂̍��l�ɐ����閠���̑��N���ł��B�F�̓q���K�I�i����j�ɔ�ׂĔZ���C�t���ۂ��B

|

|

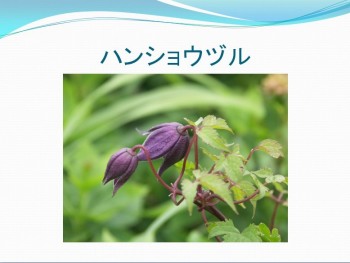

�n���u�L(�@�@�@�i�j���j�@�@�E�R�M�ȁ@�@�n���u�L��

|

|

�n���W�I���@�i�t�����j�@�@�L�N�ȁ@���J�V�����M��

�n���W�I���͖k�A�����J���Y�̋A���A���B�k�C�������B�ɋA�����Ă���Ƃ����A ���̕s��肩�甭�肵�Ĕɖ���Ƃ������ƂȂ̂ŁA �q���W���I������N���Ȃ̂ɔ�ׁA�����ꏊ�Ŏ���Ɍ̐��𑝂₵�� �Ԃ͂S������炫�n�߁A�q���W���I�����������̂Ńn���W�I���̖��O�����������Ă���B

�Ԃ͂��̉摜�̂悤�ɒW�g�F��тт���̂���قƂ�ǔ��F�̂��̂܂ł���B

|

|

�n�������h�E�@�@�i�t���_�j�@�@�����h�E�ȁ@�@�����h�E�� �R��̓�������̂悢���n�ɐ��炷�郊���h�E�Ȃ̂Q�N���ł��B �t�f�����h�E�Ɏ��Ă��܂����A��^�ŁA���[�b�g��̍����t������܂��B �������A�t�ɍ炭����n�������h�E�ł��B |

|

�n���V���E�d���@�@�@�@�L���|�E�Q�ȁ@�@�Z���j���\�E�� |

|

�q�I�E�M�A�����@�@�i�w��Ҋ��j�@�@�A�����ȁ@�@ �A������ |

|

�q�K���o�i�i�ފ݉ԁj�@�@�q�K���o�i��

�H�̔ފݍ��ɍ炭�̂ł��̖��O�ɂȂ��Ă��܂��B �c�ɓ��̘e�ɌQ�����Ă����肵�܂����C�����ł��n��ƒ�̒듙�Ɍ������܂��B �^���ԂȐF����A�z������̂ŁC�q�ǂ�������Ă��ĕ�e�� ����́C�ފ݉Ԃɓł�����i���R�����j�̂ŁC�q�ǂ�������ɐG��Ȃ��悤�ɂƂ�

|

|

�q�T�J�L�@�@�i�P��j�@�c�o�L�ȁ@�@�q�T�J�L��

�Ԋ��A�ʊ��@ �Ԋ��R�`�S���B�@�ʊ��P�Q�`���P�� ���z �{�B�i���A�H�c�ȓ�j�A�l���A��B�̋u�ˑтɕ��z�B

���̗R�� �T�J�L�Ɏ��Ă���S�̂��������̂ŕP��A ����

��Ώ����B�@���Y�ي��B�@�����S�`�P�O���@�@����͊D���F�B |

|

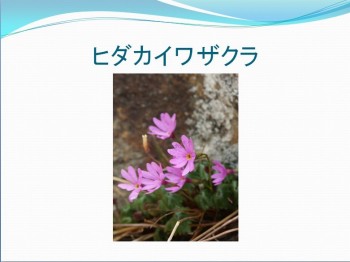

�q�_�J�C���U�N���i��������j �T�N���\�E��

�y�����A�Ԍa�A�F�z5�`12m�A2cm�قǁA�s���N |

|

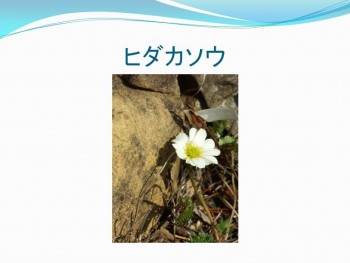

�q�_�J�\�E�@�i�������j�@�L���|�E�Q��

2��3�o���t�ŁA�Δ��F�����Ă���B�Ԃ͗t���W�J����O����炫�����A�ӕЂ�5���A�ԕق͂W�`12���B �k�C�����b�h���X�g�Ő�Ŋ�@��Ɏw�肳��Ă���B |

|

�q�g���V�Y�J�i��l�Áj�@�@�Z�������E���@�@ ���V�m�V�Y�J�i�g��Áj�Ƃ����ʖ��́u�Áv�͐Ì�O�̂��ƂŁC �t�^���V�Y�J�i��l�Áj�Ƃ����A��������܂����C ����ȊO�̓_�ł͂��܂莗�Ă���Ƃ���͂���܂���B

|

|

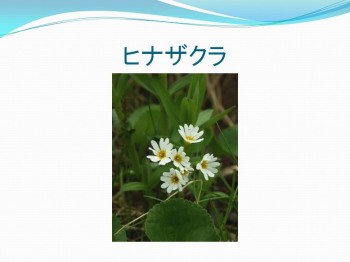

�q�i�U�N���@�@�T�N���\�E�ȁ@�T�N���\�E���@�@�G�]�R�U�N���� ���z�@�H�c�E�R�`�E���E�{��E������ �����P�O�`�P�T�Z���`�B�t�̋����͂T�`�X�B�Ԃ͔��F�B |

|

�q���A���h�E�V�@�@�i�A�J�l�ȁj �A���h�E�V�ɔ�ׂđS�̓I�ɏ��` |

|

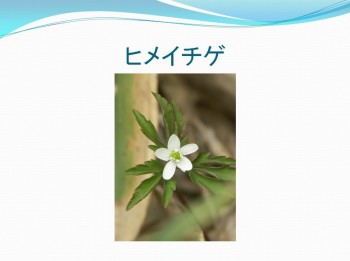

�q���C�`�Q�@�i�P��j�@�@�L���|�E�Q�ȁ@�C�`�����\�E��

�y�Ԋ��z�T�`�V��

�s���ɁA���a�P�Z���`�قǂ̔��F�̉Ԃ��P����B �ԕُ���ӕЂ͂T�B �����t�͂P��R�o���t�B �s�t�͂R�����A�R�o���t�ŁA���t�͐����j�`�`��j�`�B ���͂Ȃ��A�e������������B�G�]�C�`�Q�Ɏ��邪�A�S�̂ɏ��^�ŁA���t��

|

|

�q���C���^�f�i�P�����j �^�f��

�y�����A�Ԍa�A�F�z10�`30cm�A3mm�قǁA�� |

|

�q���N���K�^�i�P�L�`�j�@�S�}�m�n�O�T�ȁ@�@�N���K�^�\�E��

�ԏ��ɂ͓�т��������A�Ԃ͒W���F�Œ��a�T�`�V�~���B �B�k�A���v�X�k���A���R�A���C�R���ʂɕ��z����B |

|

�q���T�����@�i�P���S���j�@������

�V�����E�������E�R�`���̍��n�ɂ̂ݕ��z���鑽�N���B |

|

�q���V���N�i�Q�@�i�P�Γ�ԁj�@�c�c�W��

�}��ɍg�F�A�܂�ɔ��F�̉Ԃ����������ɂ��B �Ԋ��͒���5�`6 mm�̋��ٌ`�ŁA��5�ɗ�B |

|

�q���j���@�@�����ȁ@�l�M�� �t�͂Q�t���A�L���`�Œf�ʂ͎O�����`�A�����P�O�`�Q�O�Z���`�B �Ԃ͉Ԍs�̐�[�ɂP�`�Q�t���A���F�`�W�g�F�B �k�C���A�{�B�i�ߋE�n���Ȗk�j�A�l���ɕ��z����B |

|

�q�����}�X�~���@�@�X�~����

�����ȃX�~���ł��E�E�E�C���^�[�l�b�g�E�}�ӂɂ��ڂ������Ƃ��ڂ��Ă��܂���B |

|

�q���E�^���{�N�i�Z�\�j�@�@�X�C�J�Y����

�ʖ��F�L���M���{�N�i����j�C�h�N�u�c�C�����R���V�i�ŎE���j �@

�@�Ԃ��Ă����������Ȃ̂ł����C�ғłƂ������ƂȂ̂ŁC���ɓ���Ȃ��悤�ɒ��ӂ��Ă��������B

|

|

�q���h���W���E�S�@�i�J��ˁj�@�@�i�X�ȁ@�@���N���鑐 �q���h�������̎����D��ŐH�ׂ邱�Ƃ��疼�t����ꂽ�Ƃ���邪 ���ۂɂ͂Ƃ��ɍD��ŐH�ׂ�킯�ł͂Ȃ��A�~�ɂȂ��Ă��c���Ă��邱�Ƃ������B ... |

|

�q���h���o�i�@�i�J�ԁj�@�@�L�N��

���c�o�q���h���i�l�t�J�j�Ǝ��Ă��܂����C�t�������Ȃ����Ƃŋ�ʂł��܂��B �܂��C�t�W�o�J�}�i���сj�Ƃ́C�t���O�Ȃ����Ƃŋ�ʂł��܂��B �@�a���́C�J�̖����ɉԂ��炭�Ƃ������Ƃł����C8 �����납��炫�܂��B

|

|

�t�C���X�~���i���݂�j�@�@�X�~����

���F�n�@����5�� |

|

�t�L�m�g�E�@(�����V) �@�L�N�ȁ@�@�t�L��

������҂����Ɋ���o���t�̎g�ҁB ��ԑ����łĂ���R�ł��B �Ɠ��̍���Ƃق�ꂳ���t�̑��������������܂��B �u�t�̎M�ɂ͋ꖡ��v�ƌ����܂��B �~�̊Ԃɂ��܂������b�𗬂�����o���h�����ċC�����������߂Ĉ�N�̊������X�^�[�g�����܂��B �~������ڊo�߂��F�͍ŏ��Ƀt�L�m�g�E��H�ׂ�Ƃ��H�H�H |

|

�t�N�W���\�E�i�������j�@�@�L���|�E�Q��

�������Ƃ����������̊A���̔����v���o���܂����C

|

|

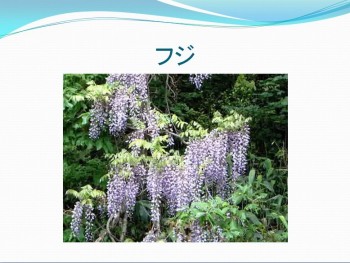

�t�W�@�@�i���j�@�@�}����

�Ԋ��F�t �������ȂǂɐA�����Ă���̂��C�m�_�t�W�ł��B��ʂ�����@�͂��낢�날��悤�ł����C ���t�̐��𐔂���Ƃ����̂�������₷�������m��܂���B ��c�Ƃ����̂͑��{������̖�c�̂��ƂŁC�u�g��̍��C��c�̓��v�ƕ��я̂��ꂽ�����ł��B

|

|

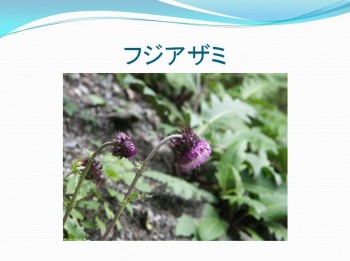

�t�W�A�U�~�@�@(���H) �@�L�N�ȁ@�A�U�~�� �R�n�̍��I�n�Ȃǂɐ����鑽�N���ŁA�����O�D�V�`�P���[�g���B�����t�͔����N���т����Ԃ�A �����T�O�`�V�O�Z���`�A�H��ɒ��A�������g�Q������B�g���F�̓��Ԃ́A

|

|

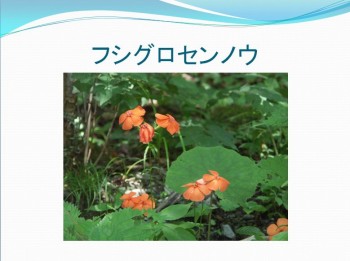

�t�V�O���Z���m�E�i�ߍ��剥�j�@�@�i�f�V�R��

�R�n�̗щ��Ȃǂɐ����鑽�N���ł��B �߂������č����F��тт邱�Ƃ���a�������Ă��܂��B

|

|

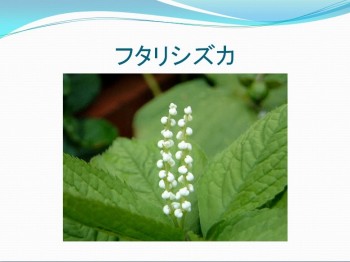

�t�^���V�Y�J�i��l�Áj�@�@�Z�������E��

�R��̗щ��ɐ����鑽�N���ł��B�s�̐�ɐ��{�̕��ԏ����o���C�����Ȕ����Ԃ����܂��B �ԕق͂Ȃ��C3

�̗Y���ׂ��ۂ��q�[����芪���Ă��܂��B �a���͐Ì�O�Ƃ��̖S��̕��p�ɂ��Ƃ������̂Ƃ����܂� |

|

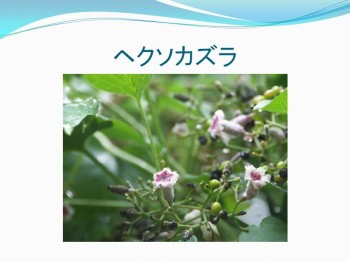

�w�N�\�J�Y���i�������j�@�@�A�J�l��

�ʖ��́u���C�g�o�i�i���ԁj�v�́g�₢�Ɓh�Ƃ����̂͂����̂��Ƃł��B �Ԃ̐F���C��������������̂悤�Ɍ�����Ƃ������Ƃ���̂悤�ł����C���̖��O�����܂�悢���̂Ƃ͌����܂���ˁB ����ł͂��܂�ɋC�̓łƂ������ƂŁC�T�I�g���o�i�i�������ԁj �ȂǂƂ����ʖ�������悤�ł����C����͋t�ɂق߂����̂悤�ȋC�����܂��B |

|

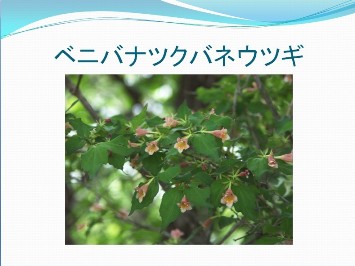

�x�j�T���T�h�E�_���i�g�X�ѓ���j�@�@�c�c�W��

�T���T�h�E�_���i�X�ѓ���j�̕ώ�ł��B

|

|

�x�j�o�i�C�`�S�@�i�g��䕁j�@�o����

�y�Ԋ��z 6�`7�� �h�͂Ȃ��B�t��3���t����Ȃ�A�L���`�Ő悪���B���ɂ�2�d�̋���������B �Ԃ͉������A�ԕق�5���ł��܂�J���Ȃ��B�ʎ��͊ۂ��Đԉ��F�B |

|

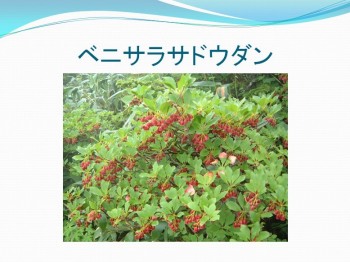

�x�j�o�i�c�N�o�l�E�c�M�@�@(�g�ԏՉH���)�@

��⍂���R�n�ɐ����闎�t��ł��B �Ⴂ�}�͐Ԋ��F�C�t�͑ΐ����܂��B ���̔N�ɏo���}�̐�[�ɐԂ��Ԃ������܂��B �Ԃ̒����͖� 2 �Z���`�̓�����`�ł��B��[�� 5 �C�����ɐԂ����_������܂��B 5 ���ӕЂ̒����͓����ł��B |

|

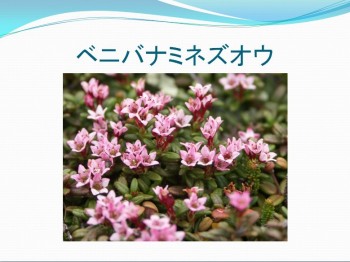

�x�j�o�i�~�l�Y�I�E�i�g�ԕ��h�F�j�@�@�c�c�W�ȁ@�~�l�Y�I�E���@�@�@

�Ԋ��F �U�`�V�� ���z�F �k�C���A�{�B�i�����n���Ȗk�j�A�k�����k��

�����F

�����R�`�Ucm�B�悭���}���}�b�g��ɍL����B

|

|

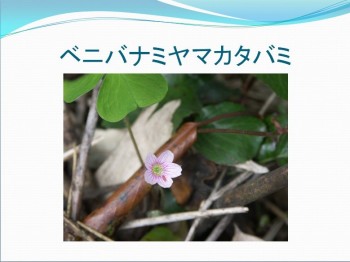

�x�j�o�i�~���}�J�^�o�~�@�@�@�J�^�o�~�ȁ@�J�^�o�~��

�R�n�̂�⎼�����щ��Ȃǂɐ����鑽�N���ŁA�����͂P�O�`�Q�O�Z���`�B �����t���̐�ɂR���t��t����B ���t�͓|��j�`�ŁA��[�͐،`�Œ������ւ��݁A �Ԃ͔��F�ŁA���a�Q�`�R�Z���`�B���{�C���𒆐S�ɁA �Ԃ��W�g���F��тт���̂�����A�x�j�o�i�J�^�o�~�ƌĂ�Ă���B �Ԋ��͂R�`�S���B�{�B�`�l���ɕ��z����B |

|

�w�r�C�`�S�@�@�o���ȁ@�w�r�C�`�S��

�w�r�C�`�S�͖k�C�����痮���A��������W�����Ɏ���L���n��ɕ��z���鑽�N���B ���c�̌l�A�������c�Ȃǂ̗��n�ɐ��炷��B�C�l�͔̍|�n��Əd�Ȃ�̂ŁA �Â�����ɓn�������A����������Ȃ����A�肩�ł͂Ȃ��B���u�w�r�C�`�S�Ǝ��Ă��邪�A �C�`�S��̉ʎ��S�̂���菬�����A���Ȃ��_�ŋ�ʂ����B�Ԃ�4������5���ɍ炫�A �ӕЂ̉����ɂ��镛�ӕЂ��������A�Ԃ̐��ʂ��猩��ƕ��ӕЂ��قƂ�nj����Ȃ��B

�t�͗��ʗL�тł���A�t���ɂ��т�����B�t��3���t����Ȃ邪�A �t�̐F�̓��u�w�r�C�`�S�ɔ�ׂĔ����A���ΐF�B |

|

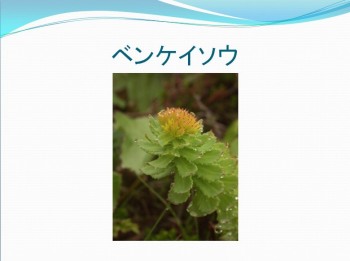

�x���P�C�\�E�i�ٌc���j�@�@�x���P�C�\�E�ȁ@

�t�������C�����Ďb�������Ă������ꂸ�C�y�ɑ}���ƍ����o�Č��C�悭 �C�L�N�T�Ƃ����ʖ���������|�ł����Ă��܂��B

|

|

�z�E�`���N�\�E�@�@�i������j�@�@������

�A�}�h�R����i���R�����i�q�S���j�Ɏ����Ԃ����܂��B

5 �����{�ɐԏ�R�[�̗т̒��ɌQ�����Ă��܂����B

|

|

�z�E�m�L�@�@(�p�̖�)�@�@���N������

�Ԋ��@5�`6�� ���N�����ȃ��N������ �B�e�@�@�q��A���� ���t���ŗt�͐̂��� |

|

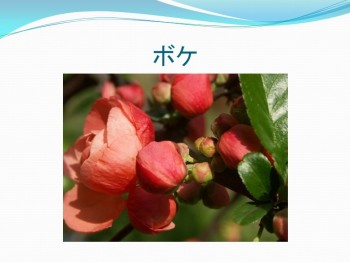

�{�P�@�i�؉Z�j�@�@�o���ȁ@�@���t���

�����Z�Ɏ��Ă���A�ɂȂ�Z�Łu�؉Z�i�����j�v�Ƃ�ꂽ���̂��u�ڂ��v�ɓ]�a�i�Ăj�����Ƃ��A �u�؉Z�i�ڂ�����j�v����u�ڂ��v�ɓ]�a������������B�A���A���i��������j�B

���Y�n�F�����嗤�B ���{�Ɏ�������{�P�̓N�T�{�P�Ƃ����铯���̐A���B

|

|

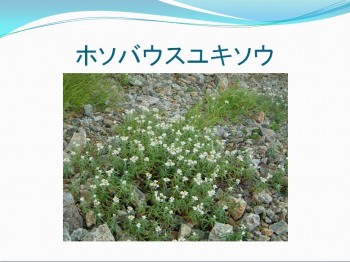

�z�\�o�E�X���L�\�E �@�@(�חt���ᑐ) �@�@�L�N��

�@�@ �@ �������@ �����R�̓�������̗ǂ������ɐ����� ����@�@�@ �@�Q�T�`�T�Ocm�ʁ@�@ �J�Ԏ����@ �U�`�V���@�@ ���z�@�@�@

�@�����n���̈����R�ɑ������@ |

|

�z�\�o�L�\�`�h���i�חt�̖ؑ]�璹�j�@�@�@�������@ �Y��ȉ��ΐF�����Ă��܂��B �������ɒ�����␂�ꉺ����̂������ł��B |

|

�z�\�o�c���N�T�@�@�i�f�V�R�ȁ@�^�J�l�c���N�T�� �R�т̊��⍻�I�n�ɐ����鑽�N���ŁA�����͂P�D�T�`�R�D�T�Z���`�B�t�͐��`�Ő�͐j��B �ԕق��ӕЂ͂قړ��������B �Ԋ��͂V�`�W���B�k�C���A�{�B���r��R�A�J��R�n�A�����R�A�����n���ɕ��z����B |

|

�z�\�o���}�n�n�R�@�@�i�@�חt�R��q�j�@�L�N��

�{�B�i����A���m�ʌ��Ȑ��j�A�l���A��B�̎R�n�̒���t�߂Ɏ������鑽�N���B

�s�͕��}�����A�t���͂Q�`�Umm�ŁA���}�n�n�R�̗t����苷���B |

|

�z�^���J�Y���i�u���j�@�@�����T�L�� �����T�L�� �@

�����̔������`����u�̌��ɚg�����B�@ �J�Y���͂��A���̂��ƁB ���� ��̑��N���B�@ ��������̂悢�R��̎Ζʂɐ�����B�@����P�T�`�Q�O�����B�@ |

|

�z�^���u�N���i�u�܁j�@�@�L�L���E��

�Ԋ��F�� �@ �����A�̎R���̘e�ɌQ�����Ă���̂��悭�������܂��B |

|

�z�c�c�W�@�@�i���U�P�j�@�@�c�c�W��

�Ԋ��F�ā`�H�@ ��������̗ǂ��R�n�ɐ����闎�t��ł��B �Ԋ��� 3

�C�悪����Ԃ�܂��B�����ׂ������˂��o�Ă��܂��B�@

|

|

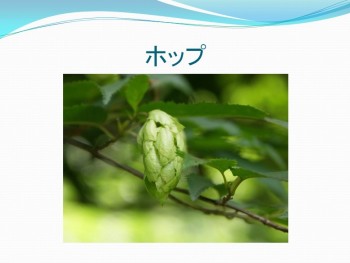

�z�b�v�@�@�@�@�N���ȁ@�@�@���N���鑐

�s�͑����ɗ��܂��ď\�����[�g���ɐL�сA�t�͐[���O�܂��͌ܗėt�g�A �t���Ƃ��ɖ�10�Z���`�B�s�A�t�Ƃ��ɖт𖧐�����B���Y�ي��ŁA �Ԃ͉Ăɗt���i�悤�����j�ɂ��B�Y�Ԃ͒W�ΐF�ŁA�~���i�����j�ԏ��ɑ������������A �ܕقŁA�Y���ׂ�5�{�B���Ԃ͒�����3�Z���`�A�ȉ~�i������j�`�̏������`�̉ԕ�ƂȂ�A �W�ΐF�Œ������Ő��ꉺ����B�e�Ԃ͗i���낱�j��̕�t�ɕ�܂�A�e��t�̊�ɁA �����̉��F�Ŕ����ȃz�b�v�B�i����j�Ƃ�ԕ���튯������B

��i�ق����j���Ƃɏ�����2�̑��ʁi�������j���H�Ɍ������邪�A

|

|

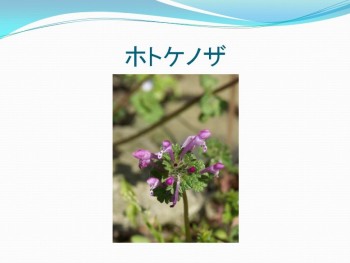

�z�g�P�m�U�i���̍��j�@�@�V�\���@

�ʖ��F�T���K�C�O�T�i�O�K���j �Ԃ̉��ɂ���t�͌s���ݍ��ނ悤�ɂȂ��Ă���B����̘@�؍��Ɍ����Ă����O�B

|

|

�z�g�g�M�X�i�m�C�j�@�@�����ȁ@

�Ԋ��F�H

���̖��O�����Ԃ͑��ɁC�T�M�\�E�i�두�j�C�L�W���V���i�⥁j�Ȃǂ�����܂����C �S�������Ƃ����̂͑��Ɏv��������܂���B�����Ƃ��C���̕��͕s�@�A�Ə����悤�ł��B �����̓��A�ʼnā`�H�Ɍ����܂� �F�����C���C���F�Ȃǂ�����܂��B �z�g�g�M�X�́C�t�̕t�����Ɉ�Ȃ�����Ԃ������̂ł��B

|

|

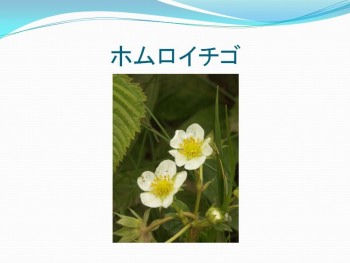

�z�����C�`�S

2006�N�當���ŎB�e�E���R |

|

��̉Ԑ}�ӁE�͍s�E�I |

�v���E�U�̖߂�{�^���Ŗ߂��Ă�������