�v���E�U�̖߂�{�^���Ŗ߂��Ă�������

![]()

�v���E�U�̖߂�{�^���Ŗ߂��Ă�������

|

��̉Ԑ}�� ���s�E�E�E�̉� |

|

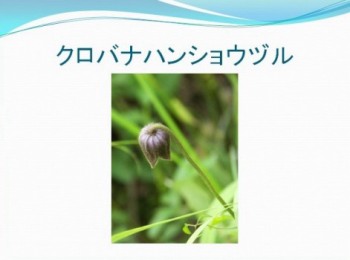

�J�L�h�E�V�i�V�\�ȁA�J�L�h�E�V���j�@�@�ʖ��E �J���g���\�E�iᒎ摐�j�A�J�L�h�I�V

�s�����ɐL�сA�_����ʂ蔲����̂ŕt�������O�B |

|

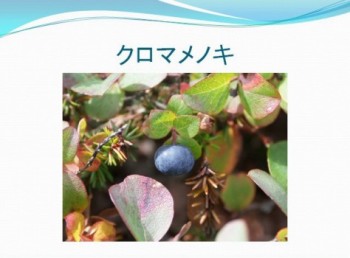

�J�L�����i�`���j�@�����ȁ@�@�J�L������ �@�@

���̗R�� �F�Ԃ̐F���`�F�̂��߁B ���N���B�@���n�ɐ�����B�@����R�O�`�V�O�����B |

|

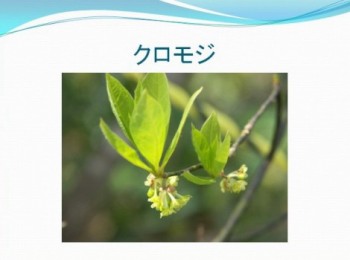

�K�N�E���W�����E���N �i�c�c�W�ȁj

�R�n�ɂ͂��闎�t��B |

|

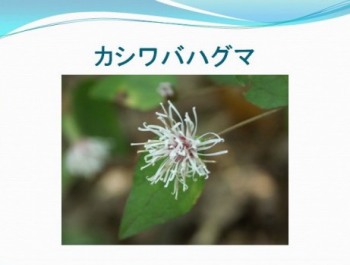

�J�V���o�n�O�}�i���t���F�j�@�@�L�N��

�Ԋ��F��

�{�B�C�l���C��B�̎R�ђ��ɐ�����C���� 30

�` 70 �Z���`�̑��N���ł��B

|

|

�J�Z���\�E�@�i�̐呐�j�@�@�L�N�ȁ@�I�O���}��

��n�`�R�n�̎��������n�Ȃǂɐ����A�s�͍����R�O�`�W�O�Z���`�ŁA |

|

�J�^�N���@�i�ЌI�j�@������

���ꂪ�u�J�^�J�S�v�ɂȂ�A����ɓ]�����āu�J�^�N���v�ɂȂ����B �܂��A�����N���̂����̒��ɂ���1��1�̎��Ɏ��Ă��鎖����A �����Ύ��┒�����_������B�����̑傫���Ԃ͉������ɍ炫�A �Ԃ��J���Ɣ��]����B�Ԃ̊�ɂ͎����F�̖͗l������B |

|

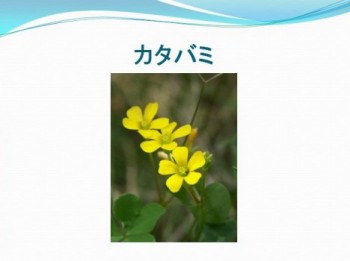

�J�^�o�~�i�Ћ�j�@�@�J�^�o�~��

|

|

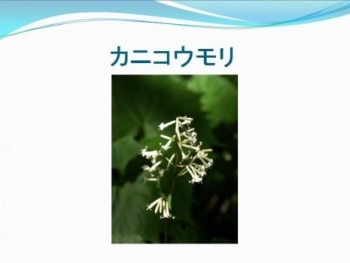

�J�j�R�E���� �i�I�啁j�@ �L�N�ȁ@�R�E�����\�E��

�Ԋ� �W�`�X��

|

|

�K�}�Y�~ �@�@�@�X�C�J�Y���ȁ@�@�K�}�Y�~���@ �K�}�Y�~�͓��{�S���ɕ��z���闎�t��B �G��Đ��͂������̂ŁA�R�o�m�K�}�Y�~�Ɠ��l�ɓтɂ悭�o�Ă����ł��邪�A �ʎ��͖���ƊÎ_���ς��A�ʎ����Ȃǂɂ��g����B �Y�~�͐��߂Ɏg�p����Ƃ̈Ӗ��ł���̂ŁA���炩�̐��F�ɗ��p�����Ƃ̈Ӗ��ł� |

|

�J�}�c�J�i�����j�@�@���� �o���ȃJ�}�c�J��

�ʖ� �E�V�S���V�A�P�i�V�E�V�S���V

����

���t�����B�@�����T�`�V���B�@����͈ÊD�F�ŏc�ɂ��킪���A�ǖ䂪����B |

|

�J���o�q�L�I�R�V�i�T�t���N�j�@�@�V�\��

�@ �T�̂����ۂɎ��Ă��邱�Ƃ���u�T�t�v�Ƃ������ƂɂȂ�܂��� �q�L�I�R�V�i���N�j�Ƃ����C�V�\�Ȃ̐A��������C����́u�t���ꂭ�C ���ǁC�u�T�̂����ۂɎ��Ă���t�����q�L�I�R�V�v�Ƃ����̂������̗R���ł��B

|

|

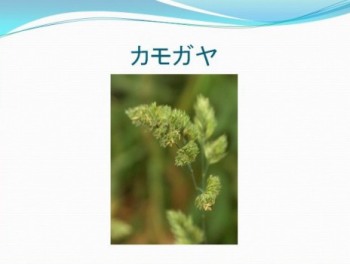

�J���K���@�C�l���@�@�J���K�����j

�J���K���̓I�[�`���[�h�O���X�Ƃ��Ă�A���[���b�p���疾�������ɓ������ꂽ�B ���̌�A�쐶������ƂƂ��ɁA�H���ȂǂŔ��������@�ʂȂǂ̗Ή��ɗ��p����A �L���H�T��n�ɐ��炷��悤�ɂȂ����B�A���̂͏_�炩���A�t�̐F�͂��݂�ттĂ���B

�J���K���͉ԕ��ǂ̌����A���Ƃ��Ė��ƂȂ��Ă���B

|

|

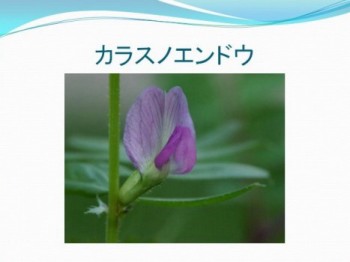

�J���X�m�G���h�E�i�G��氓��j�@�@�}����

�X�Y���m�G���h�E�i����氓��j�Ƃ����̂�����܂��B |

|

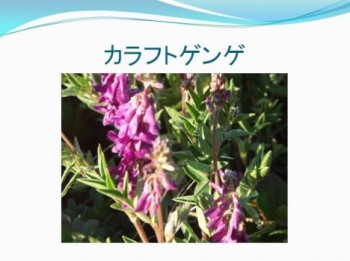

�J���t�g�Q���Q���������_�p���@�}���ȁ@�C���I�E�M���@ ���z�@�k�C��

�ĂɊJ�ԁB�S�̂ɃC���I�E�M�Ɏ��邪�A�Ԃ����g�F�ł���B |

|

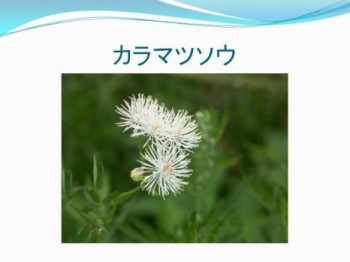

�J���}�c�\�E�i���t�����j�@�@�L���|�E�Q��

|

|

�J�����i�f�V�R�@�@�y�͌����q�z

�J�����i�f�V�R�͖{�B�E�l���E��B�ɐ��炷�鑽�N�����{�B �H�̎����̂ЂƂƂł���B�a���̗R���́u�͌����q�v�ł���A

�����P�Ɂu�Ȃł����v�ƌĂԂƂ��̎���w���Ă���A�u��܂ƂȂł����v�����̃J�����i�f�V�R�ł���B �����Y�̃Z�L�`�N���u����Ȃł����v�ł���A |

|

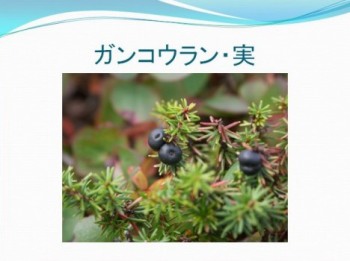

�K���R�E�����̎��i�⍂���̎��j

|

|

�L�C�`�S �@�@�o���ȁ@�L�C�`�S���@�@���t��� �Ԃ͔��F�̌ܕىԁB�ʎ��͋��`�̏W���ʂŁA ���āA���F�ɏn���B���~�W�C�`�S�B�A���C�`�S�B |

|

�L�I���@�@�L�N�ȁ@�L�I�����@�@ ���z�F �k�C���A�{�B�A�l���A��B �Ԋ��F �W���`�X�� �����F �����O�D�T�`�P���̑��N���B

|

|

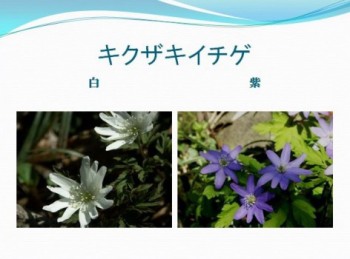

�L�N�U�L�C�`�Q�i�e�炫��j�@�@�L���|�E�Q�ȁ@

�R�n�̗т̒��Ȃǂɐ����鑽�N���ł��B �Ԃ̐F�͔����F�Ɣ��̓��ނ���悤�ł��B

�L�N�U�L�C�`�Q�̗t�ׂ͍����Ă���̂ŊȒP�ɋ�ʂł���ł��傤�B

|

|

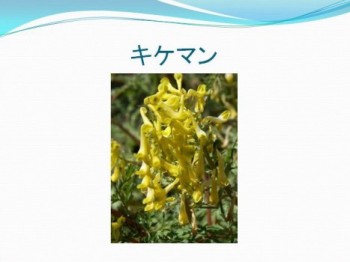

�L�P�}���i����顁j�@�@�P�V��

�Ԃ͂��ꂢ�ł����C�s��t��������Ƃ���ȓ��������邻���ł��B

|

|

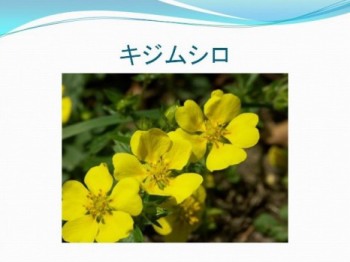

�L�W���V���i�⥁j �o���ȁ@�L�W���V����

����T�`�R�O�����B �Ԋ��@ �S�`�T��

|

|

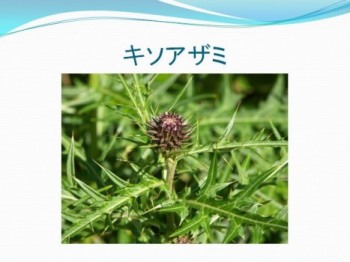

�L�\�A�U�~�@�@�L�N�ȁ@�A�U�~���@�@���N�� �{�B�̒����A���v�X�ƌ�ԎR�A��Ɗx�A�k�A���v�X���암�ɕ��z�� �s�t�͑ȉ~�`�Ȃ��������`�ŁA�H��� ����[�܂��B�W������X������A�W�g���F�̉Ԃ��炩���� ���B�Ԋ��ɂ͍����t���Ȃ��A�Ԃ��������ɂ��Ȃ���č炭�̂������ł��B |

|

�L�c�l�m�J�~�\���i�ς̒䓁�j�@�@�q�K���o�i��

�@ �R��ɐ����鑽�N���ł��B�t�͉Ăɂ͌͂�C���̂��ƉԌs��L���C �p�c�R�E�E�E�Y�l�R�[�X�ɌQ��

|

|

�L�c�l�m�{�^���@�@�L���|�E�Q�ȁ@�@�L���|�E�Q��

�L�c�l�m�{�^���͑��N���̑��{�B���{�e�n�ɕ��z���A���c���ӂ̐��H��a�A�l�Ȃǂɐ��炷��B ���̂悤�ȏꏊ�ɂ͓����̃^�K���V�����炷�邪�A�^�K���V����N�����{�ł���̂ŁA �k��Ȃǂ̝����������Ă�����ł���̂ɔ�ׁA�L�c�l�m�{�^���͑��N���̑��{�ł���̂ŁA �k�삳��鐅�c�̒��ɐ��炷�邱�Ƃ͂Ȃ��B�ʎ��͓�������`�����Ă���A��[������ɋȂ���B

|

|

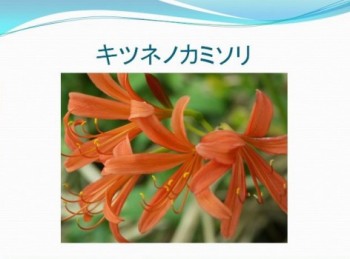

�L�c���t�l�i���ޑD�j�@�@�c���t�l�\�E��

�@ �`���قƂ�Ǔ����ŐԎ��F�́g�c���t�l�\�E�i�ޑD���j�h������B ���F�̉Ԃ��炭�c���t�l�\�E�̈ӂł��邪�C�c���t�l�\�E�͉Ԃ����������C |

|

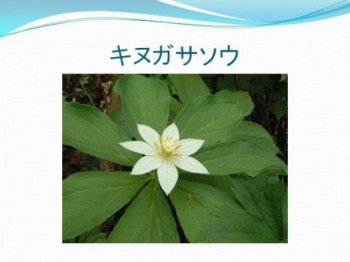

�L�k�K�T�\�E�@�y�ߊ}���z�@�����ȁ@�@�c�N�o�l�\�E��

|

|

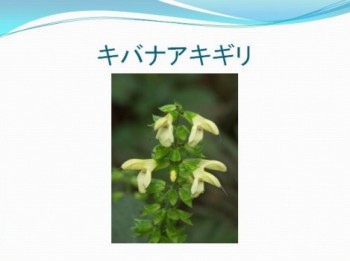

�L�o�i�A�L�M���i���ԏH�ˁj�@�@�V�\��

�@ �A�L�M���i�H�ˁj�Ƃ����͎̂��F�̉Ԃ�����̂ł����C |

|

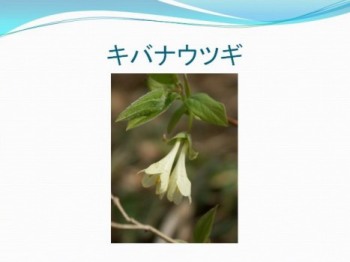

�L�o�i�E�c�M�@�@�y���ԋ���z�@�^�j�E�c�M�� �}�̐�[��1�A2�Ԃ��J���B�q�[�͉��ʁA2���ŁA�~���`�B

�Ԃ̐F�A�W�ޗY�ǁi���イ�₭�䂤�����j�A�Ӂi�����j���Ђ��������邱�ƂȂǂ���A

���{���Y��ŁA���k�n���암����֓��n���ɕ��z���A

|

|

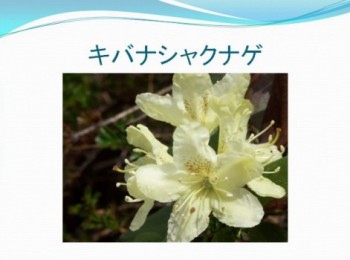

�L�o�i�V�I�K�}�@�i���ԉ��}�j�@�S�}�m�n�O�T�ȁ@�V�I�K�}�M�N�� ���R�т̍��I�n��n�Ȃǂɐ����A�s�̍����͂T�`�Q�O�Z���`�B �s���̑���ԏ��ɁA������Q�D�T�Z���`�̉��F�̉Ԃ��P�O�����ɂ���B �Ԋ��͏�O�Ɖ��O����Ȃ�O�`�ŁA��O�͂��ԂƏ�Ő�͊��F��тсA��������ɋȂ���B ���O�͂R��B����������ŁA�T�A��͗t��ɍL����B �t�͍��ۂɂ܂Ƃ܂��Ă��A�H��ɑS�A���Ђ͂���ɍׂ�����B |

|

�L�o�i�V���N�i�Q�i���ԐΓ�ԁj�@�c�c�W�� �@�c�c�W�� |

|

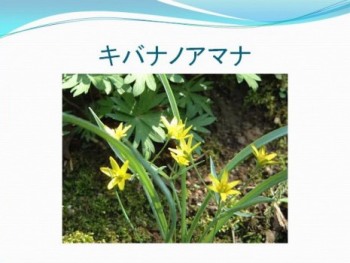

�L�o�i�m�A�}�i�@�i���ԊÍj�@������

�Ԃ̒��a��2cm���܂�ŁA6���̉Ԕ�Ђ���Ȃ�B |

|

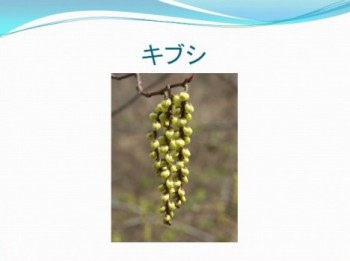

�L�u�V�i�،ܔ{�q�j�@�@�L�u�V��

�Ԃ� 4 �قŒނ���^�ł��B���Y�ي��Ƃ������Ƃł��B �ʎ����ܔ{�q�i�������G�t�V�j�̑�p�Ƃ��č��F�̐����ɂ���̂ł��̖��O�����邻���ł��B |

|

�M�{�E�V�i�[���j �@�������@�@�����E�[�c�������@�@�M�{�E�V��

|

|

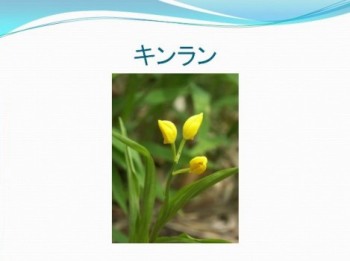

�L�����\�E�@�@�V�\��

�@�@�ʖ��F�W�S�N�m�J�}�m�t�^�i�n���̊��̊W�j

�Z�C���E�W���E�j�q�g�G�i���m�\��P�j�Ƃ悭�����Ԃ��炩���܂��B

�L�����\�E�̕ʖ��̓W�S�N�m�J�}�m�t�^�i�n���̊��̊W�j�Ƃ����̂ŁC�ΏƓI�ł��ˁB |

|

�L�����\�E�i�i�ّ��j�@�@�x���P�C�\�E��

�}���l���O�T���Ȃ̂ŁC�Ԃ̓��L�V�R�E�}���l���O�T��c���}���l���O�T�j

|

|

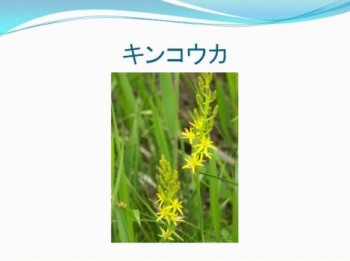

�L���R�E�J�@�@�@�����ȁ@�@�L���R�E�J�@�@���N��

�����ԁA�����ԁA �Ԍs�̍����́A20����40cm���炢�ɂȂ�B�t�͍������A�`�̓A�����̂悤�Ȍ�����`�B �Ԋ���7������8���ŁA�Ԍs�̏�ɉԔ��6���̐��^�̉��F���Ԃ�ɂ��A��������J�Ԃ��Ă����B |

|

�L���~�Y�q�L�i�������j�@�@�o����

���F�̏����ȉԂ̂�������C���l�܁i�̂��Ԃ���j�ɂ�����F�̐����ɂ݂��Ă����́B

|

|

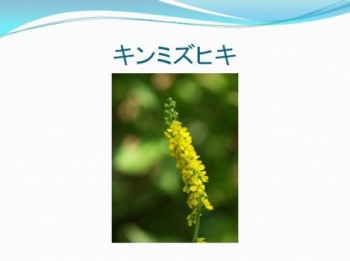

�L�������@�@�����ȁ@�@���N��

���s�͒Z���B�s�͍���30�`60�Z���`���[�g���B �t��5�A6���A�s��Ɍݐ����A�ȉ~�i������j�`�Ȃ�����j�i�Ђ���j�`�A����7�`12�Z���`���[�g���A �����ȏc���킪����B5�`6���A�����̉ԏ��ɉ��F�̉Ԃ𐔌Ȃ����\������B

��t�͎q�[�����Z���B�Ԃ͌a��1�Z���`���[�g���ŁA���܂�J���Ȃ��B �O�قɂ͂����Z�����i����j������B��R�̑a�щ��ɐ����A�{�B�A |

|

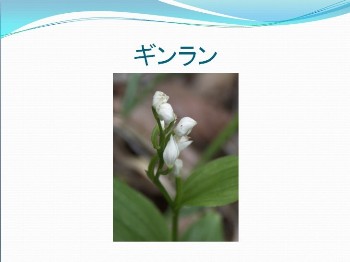

�M�������@�@�i�◖�j�@�����ȁ@�@�L��������

�R�n�̗ѓ��ɐ�����B�@���N���B�@����P�O�`�Q�T�����B |

|

�M�������E�\�E�@ �i�◳���j�@�C�`���N�\�E�ȁ@�@�M�������E�\�E��

���{�e�n�ɕ��z���A�R�n�̗ѓ��̗��t�̒��ɐ�����B�����P�O�`�P�T�����B |

|

�N�K�C�\�E�i��W���C��K���j�@�@�S�}�m�n�O�T��

������Ƃ����R�Ȃǂփn�C�L���O�ɍs���Ƃ݂���܂��B ���̉Ԃł悭�������̂Ƀ��}�g���m�I����g���m�I������܂����C

|

|

�N�T�M�i�L�j�@�@�N�}�c�d����

�Ԃ��̂̓K�N�Ŕ����̂��Ԃł��B

|

|

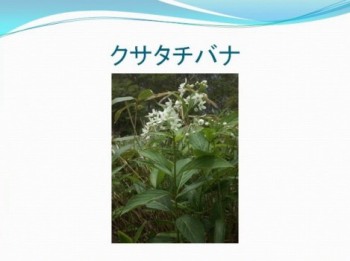

�N�T�^�`�o�i�i���k�j�@�@�K�K�C����

�R�n�̗т̒��Ȃǂɐ����鑽�N���ŁC5 �ق̔����Ԃ���������t���܂��B �k�Ɏ����ԂȂ̂ł��̂悤�Ȗ��O�����Ă��܂��B �ԏ�R�ŎB�e |

|

�N�T�t�W�i�����j�@�@�}����

�@�w���FVicia cracca

����̑��N���ŁC�t�̓J���X�m�G���h�E�i�G��氓��j�Ɏ����H�t�ŁC��[�͊����E�ɂȂ��Ă��܂��B����ԏ��ɐ��̉Ԃ����܂��B�Ԃ̊������t�W�i���j�Ɏ��Ă���̂ł��̖��O�����܂����B

|

|

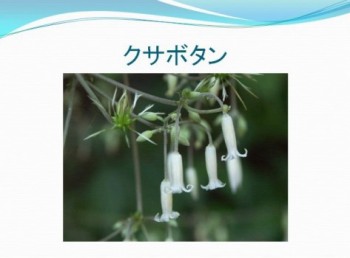

�N�T�{�^���i�����O�j�@�@�L���|�E�Q��

�{�B�ɕ��z���鑽�N���ł��B

|

|

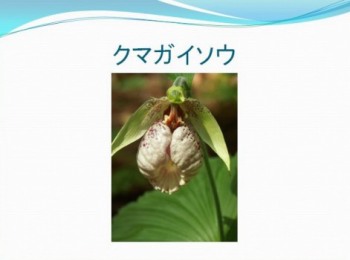

�N�}�K�C�\�E�i�F�J���j�@�@������

�ʖ��F�z���J�P�\�E�i��ߊ|�����j

�Ȃ��C�N�}�K�C�\�E�ɑΉ��������A�c�����\�E�i�����j�Ƃ����̂�����܂��B ������͕����ɂ��Ȃނ��̂ł��B�t���Ђ�������c���ŁC2

�����ΐ����Ă��܂��B

|

|

�N�}�^�P�����@�y�F�|���z�@�@�V���E�K�ȁ@�@���N��

�s�͍���1�A2���[�g���A�t�͐����A�t�g�͖��тŕ\�ʂɌ�����A ����50�`70�Z���`���[�g���A��8�`12�Z���`���[�g���A��͒�����i����j�ɑ����B

�J���x�ŎB�e�E�E�E |

|

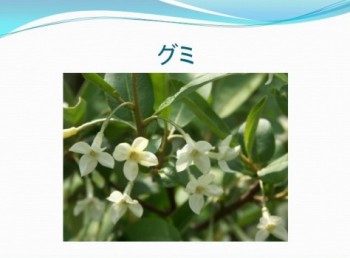

�O�~�@�@�i��A�����q�j�@�@�O�~�ȁ@�@�O�~���@�@

�ʎ��͐H�p�ɂȂ�B �Ȃ��A�O�~�͑�a���t�ł���A

�َq�̃O�~�i�h�C�c��ŃS�����Ӗ�����"Gummi"����j�Ƃ͖��W�ł���B

|

|

�N���}���L�m�V�^�i�_�Ԑቺ�j ���L�m�V�^�� �y�����A�Ԍa�A�F�z5�`10cm�A1cm�قǁA�� |

|

�N���}�o�\�E�i�ԗt���j �A�J�l��

�y�����A�Ԍa�A�F�z15�`40cm�A4mm�قǁA�� |

|

�N���}�����i�ԕS���j�@�@������

�Ԋ��F��

�[�R�̑����Ȃǂɐ����鑽�N���ł��B ���̏㕔�ɂ� 3�C4 �����܂�ɂ��Ă��܂��B�a���͂��̗l�q��������܂��� |

|

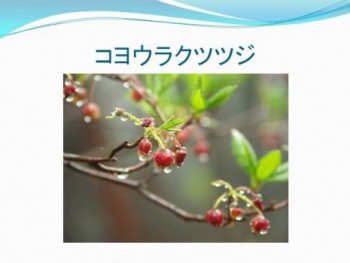

�N�����c�c�W�@�@�c�c�W�ȃc�c�W���@�@�@�i�o���{ ���j �`��F�`�́A�~�`��тт� �N�����c�c�W�͕��ފw�I�ɂ̓L���V�}�c�c�W�Ɠ������̂ł� |

|

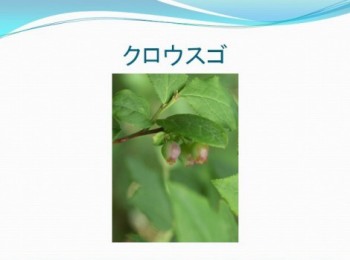

�N���E�X�S�i���P�q�j �c�c�W�� �y�����A�Ԍa�A�F�z10�`150cm�A1cm�قǁA�������ΐF |

|

�N���N���\�E�i���_���j�@�@���L�m�V�^�ȃ��L�m�V�^�� �N���N���\�E�͉Ԃ��t�̕����悭�ڂɂ��܂��B

�������Ƃ���ŗt�����������܂��Đ����Ă���̂��悭�ڂɂ��܂��B |

|

�N���c���o�i�i���݉ԁj �j�V�L�M�� �y�����A�Ԍa�A�F�z�P�`�Rm�A�Wcm�قǁA�Â����F �y�Ԋ��A����n�z�U�`�V���A�����R�̎��� �y���z�z�k�C����{�B�̒����Ȗk �y�����z �E�t�͑ΐ����A�ȉ~�`�Œ����T�`12cm�A��͋}�ɂƂ���ׂ��������ŁA ��ʂ̗t���͂��ڂ݂��킪���� �E�Ԃ͒������ɐ����ꉺ���� �E�ʎ��ɂ͉��ɒ���o���R�̊p����Ђꂪ���� �y�R���z�����ۂ��Ԃ�݂艺���邽�� |

|

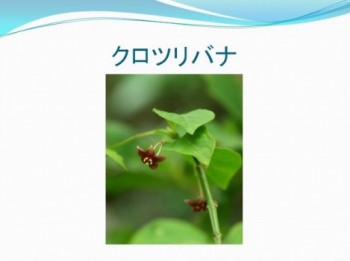

�N���d���i�����j �@���� �j�V�L�M��

�Ԋ� �V�`�W��

�[�R�ɕ��z���闎�t�鐫�̎��ł��B |

|

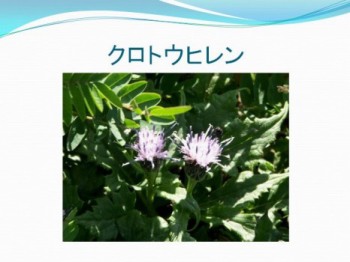

�N���g�E�q�����i��������j

�@�L�N�ȁ@�@�@�g�E�q������ ���k�n���암�`�����n���ɕ��z�B |

|

�N���o�i�n���V���E�d���i���Ԕ������j �L���|�E�Q�� �y�����A�Ԍa�A�F�z20�`50cm�A2cm�قǁA�Î��F |

|

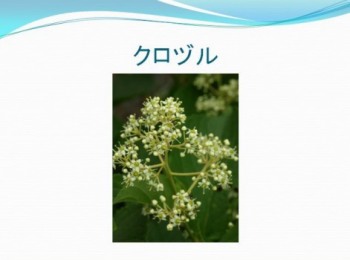

�N���}���m�L�@�i�����̖j�@�@�c�c�W���@�@�X�m�L��

�����R�с`���R�т̊��I�n�A���I�n��щ����ɐ�����A

|

|

�N�����W�i�������j �@�N�X�m�L�ȁ@�@�N�����W��

�ʖ� ���̗R�� ����̍������_���Ɍ����Ă��B ���� ���t��B�@���Y�ي��B�@�����Q�`�T���B�@

|

|

�N�������i���S���j�@�@�������@

|

|

�O���i�C�t�E���i�S�����I�j�@�@�t�E���\�E��

���R�ɍ炭�t�E���\�E�̒��Ԃł��B

|

|

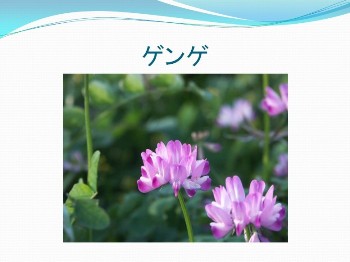

�Q���Q�@�@�}���ȁ@�@

�@ �Q���Q�Ƃ����̂��W���a���ł����C��ʂɂ̓����Q���邢�̓����Q�\�E�i�@�ؑ��j�ƌĂ�Ă��܂�

�Q���Q�i���_�p�A�j�̓}���ȃQ���Q���ɕ��ނ����z�N���B �������Y�B

�����Q�\�E�i�@�ؑ��j�A�����Q�A�Ƃ��ĂԁB�t�̋G��B���Đ��c�ɗΔ�Ƃ��č͔|����A���݂ł����̎��ӂɎU�������B

���̌��ԂɎw�肳��Ă��� |

|

�Q���m�V���E�R�i���̏؋��j�@�t�E���\�E�� �t�E���\�E��

�ʖ� �~�R�V�O�T�i��`���j

���̖�������₩�Ɂh���h���邱�Ƃ����w���̏؋��x

���N���B�@��������̂悢�R��ɕ��ʂɐ�����B�@����R�O�`�T�O�����B |

|

�@�P�S���A�J�o�i�@�@�A�J�o�i�ȁA�A�J�o�i���@�@���N�� �k�C���A�{�B�ߋE�n���Ȗk�A�l���̎R�̓�������̗ǂ��Ƃ���ɐ�����B |

|

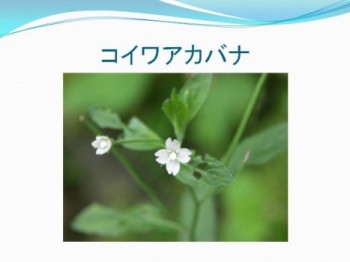

�R�C���J�K�~�i���⋾�j �C���E����

�y�����A�Ԍa�A�F�z5�`10cm�A1cm�قǁA�����s���N |

|

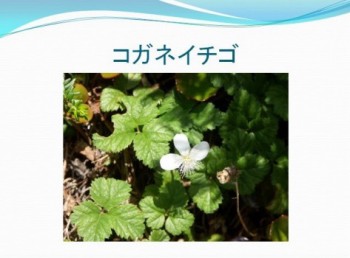

�R�K�l�C�`�S�@�@�@�o���ȁ@�L�C�`�S��

�����R�`���R�т̐j�t���т̗ѓ��ɐ����鑽�N���ŁA�����T�`�P�Q�Z���`�B �s�Ƀg�Q�͖����A�n���Ă̂т�B�t�͂R���t�����A�����t���[�T���t�Ɍ�����B �Ԃ͔��F�ŁA�S�ق܂��͂T�فA���a�P�D�T�`�Q�Z���`�B�Ԋ��͂U�`�V���B�k�C���A�{�B�����n���Ȗk�ɕ��z����B |

|

�R�L�����C�J(�I�~�i�G�V�ȁE���N���j�a���F�������

�����30�Z���`���O�̑��N���ŁA���s�͉��ɔ����ג����X�g�������̂��܂��B �s�͒������قƂ�ǖт�����܂��A����ɂ͒Z�т��Q���ɂȂ��Ă͂��Ă��܂��B �s�̒���ɂ͉��F�����Ԃ��������܂��ĎU�[�ԏ�������A

�ʎ��͒����~�`�Œ����S�~���ŕ������A�ʎ��̖�Q�{�̗������薳�тł��B

�����Z���Ċۂ��E����������̂��R�L�����C�J�A�C�^�ŗt�̌����V�}�L�����C�J�A �S������`�ŗt���������Ƃ��P�T�Z���`�ɂ��Ȃ�A�Y���ׂ��ʂ��łĂ���I�I�L�����C�J�Ȃǂ� �ߎ��킪����܂��B |

|

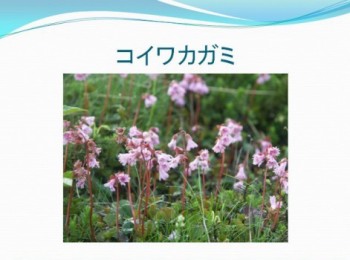

�R�P�����i�c�c�W�ȁj[�ۓ�]

���̏����Ȏp��ۂɁA�ۂ��Ԃ����𓍂Ɍ����ĂĂ��̖�������B

�����R�с`���R�т̃n�C�}�c�̉��ȂǂɌ����鍂��10�p�قǂ̏�Ώ���ŁA �t�͑ȉ~�`�Ŏ���������������B�Ԃ̐F�͔������̂���Ԃ݂̋������̂܂ŕω����傫���B

�H�ɂ͒��a5-8�o�قǂ̐^���ԂȎ������A���n�������̎��͊Î_���ς��A�x�m�R�ł̓n�}�i�V�A �k�C���ł̓t���b�v�A�k�A�����J�ł̓}�E���e���E�N�����x���[�ƌĂ�Đe���܂�Ă���A�� �H��W�����A�[���[�A�r㻁A�ʎ����A���Ђ��Ȃǂɂ��ė��p����Ă���B

|

|

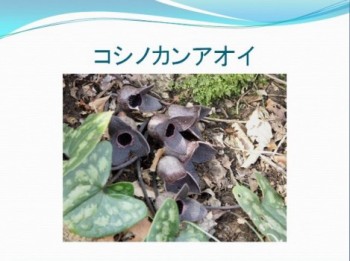

�R�V�m�J���A�I�C�@�@�E�}�m�X�Y�N�T�ȁ@�J���A�I�C��

�{�B�̓��{�C���i���䌧�`���쌧�k���`�R�`���j�ɕ��z����B �Ԃ͌a�Q�D�T�`�S�Z���`�ŒW�Î��F�B�ӓ��͗��`�Œ����A���P�D�T�Z���`�A

�ӗ��Ђ͍L���`�łP�Q�~���قǁB |

|

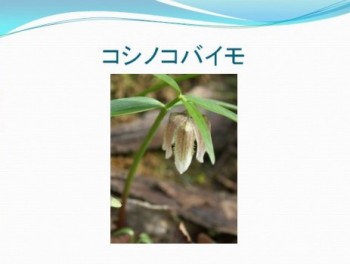

�R�V�m�R�o�C���@�i�����ȁj �@ ����͂P�O�a�ʂ̏����ȎR�쑐�ł���B

���t�̉ԂŌs�̐�ɕ���̂悤�ɉ������Ɉ�̉Ԃ�����B �����Ȃ̂��̎R���͏����ȋ���������A���O�̗R���͋����������ȊL�Ɍ����Ă����̂� �k���n�����{�C���̐A���ŃN�������̒��ԁB |

|

�S�[���^�`�o�i�@�@��O�k�@�@�~�Y�L�ȁ@�@���N��

�����S�ق̉Ԃ��s�̐�ɂ��܂��B�ԕق͂��O���ɂ����Ă���A�Ԃ̂��ƐԂ������Ȃ�܂��B �n���ɂ���s�������n�����͂��Ă��āA���̂Ƃ���ǂ��납��l�p���s�������܂��B ������10�Z���`���炢�ŁA�����̂Ƃ������^�}�S�`�̗t��ւ̂悤��4�`6�����܂��B �a���̌�O�k�͉��ꔒ�R�̌�O�x�̖��ɂ��Ȃ݁A�t�Ǝ����^�`�o�i�Ɏ��Ă��邱�Ƃ���Ă�

�B |

|

�R�i�X�r�@�@�T�N���\�E�ȁ@�I�J�g���m�I��

�R�i�X�r�͓��{�S���ɕ��z���A�����E��p�E�C���h�V�i�E�}���[�V�A�Ȃǂɂ��L�����z���鑽�N���B �������̒Ⴂ���n�ɕ��ʂɐ��炷��B�s�͒n�ʂ��A�t�͑ΐ����čL���^�B �S�̂ɂ܂�ɖт�����B�Ԃ͂T�A�Y���ׂ��T�{�B �T���`�U���ɍ炩���邱�Ƃ��������A�H�ɂ��J�Ԃ���B �Ԃ̌`�̓i�X�r�Ƃ͐F������ăC���[�W���d�Ȃ�Ȃ����A |

|

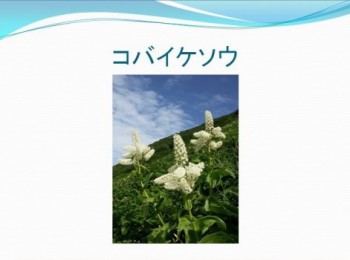

�R�o�C�P�C�\�E�i���~�`���j�@�@�����ȁ@�@

�Ԋ��F�t �@ ���R��[�R�̎��n�ɐ������`�̑��N���ł��B

|

|

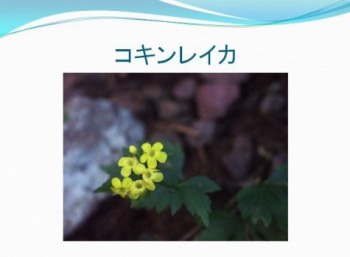

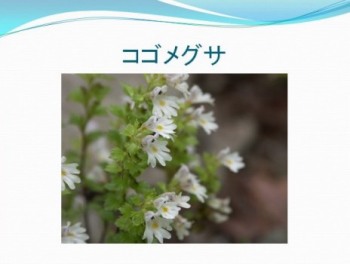

�R�S���O�T

�@���đ� �S�}�m�n�O�T�Ȃ̔��̈�N���ŁA���{�̃R�S���O�T���̎�ނ̑��́B |

|

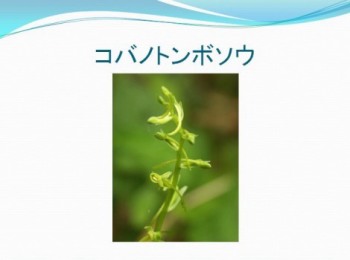

�R�o�m�g���{�\�E�@�����ȁ@�@�c���T�M�\�E�� �@

�R�o�m�g���{�\�E�͖k�C�������B�ɕ��z���鏬�^�̑��N�����{�B

�����ɐ��炵�A����20cm�قǁB�A���̂͑@�ׂŌs���ׂ��A �P�̌s�ɐ��̉Ԃ��炩����B�Ԃ͂U������W���ɍ炫�A �t�͂P���ŁA�Ԃ��炩�Ȃ��ꍇ�ɂ͑��̃����Ƌ�ʂ��ɂ����B |

|

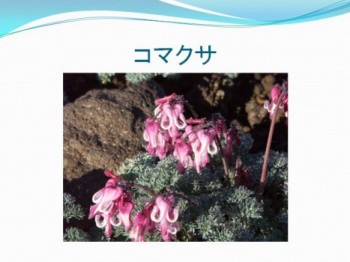

�R�}�N�T�i��j�@�@�P�V��

�Ԋ��F�����n�ł͉āC���n�ł͏t

�Ԃ̌`���n�̊�Ɏ��Ă��邩���Ƃ������O���t����ꂽ�̂������ł��B

|

|

�S���E�C�`�S�i�ܗt䕁j�@�@�o���ȃL�C�`�S���@�@

���O�͗t��5���t����Ȃ��Ă��邱�Ƃɂ��܂��B |

|

�R���E���N�c�c�W�i�������U�P�j �c�c�W��

�y�����A�Ԍa�A�F�z1�`2m�A1cm�قǁA���g�F |

|

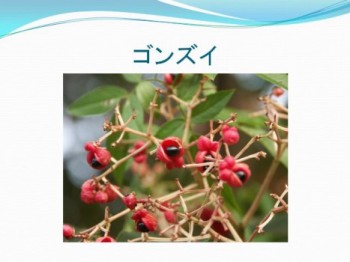

�S���Y�C(����)�@ �~�c�o�E�c�M�ȁ@�@�S���Y�C��

���̗R�� �ނ��Ƃ��Ė��ɗ����Ȃ��̂œ����悤�Ȗ��ɂ����Ȃ����̃S���Y�C�̖��� �{�N�}�̐�ɒ����P�T�`�Q�O�����̉~���ԏ����o���B���ΐF�̏����ȉԂ� �ʎ��͑܉ʂŒ����P�����̔����`�B�ʔ�͓����Ō����A�Ԃ��n���B |

|

�R���t���[�@�@�����T�L�ȁ@�@���N���@�@�a���q���n���\�E

�s�͌����������A����ō���0.3�`1���[�g���A�a1�Z���`���[�g���A�㕔�ł�╪�}���A �t����▧�Ɍݐ�����B�s�ɂ͒���1�`2�~�����[�g���̔������т����ɊJ�o���A �t�͔�j�i�Ђ���j�`�Ȃ������`�ŁA�t�����͌s�ɗ���ĕ�2�`3�~�����[�g���̂Ђ�ƂȂ�B

�����̗t�ɂ͕������邪�A�㕔�̗t�ɂ͕����Ȃ��B5�`7���Ɍs�̐悪1�A 2�}���Ċ����A���̕Б��ɂ����g���F���邢�͉����F�̉Ԃ𑽐�����

|

|

��̉Ԑ}�ӁE���s�E�I |

�v���E�U�̖߂�{�^���Ŗ߂��Ă�������