�v���E�U�̖߂�{�^���Ŗ߂��Ă�������

�v���E�U�̖߂�{�^���Ŗ߂��Ă�������

|

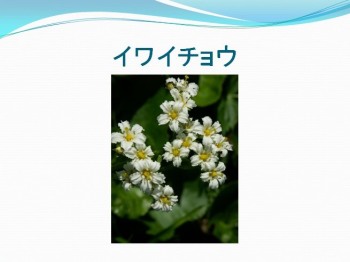

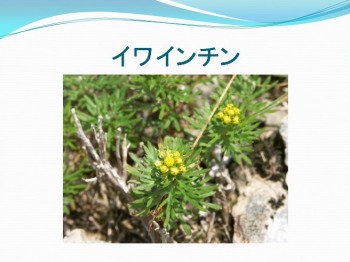

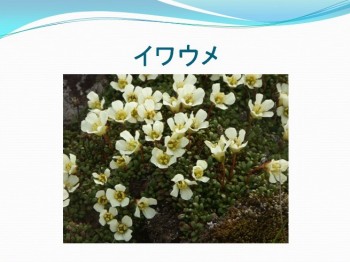

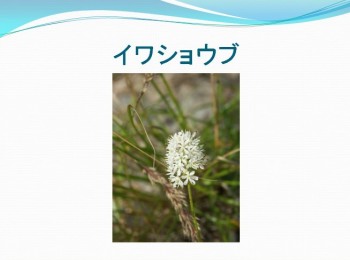

��̉Ԑ}�ӁE�E�E���s�̉� |

|

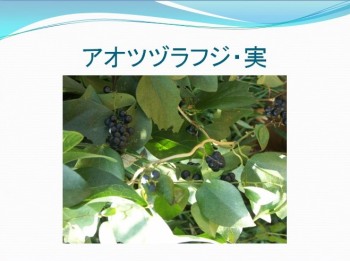

�A�I�c�d���t�W�i�Â�ӂ��j�@�@�c�d���t�W�ȁ@

�鐫�̎��Y�ي��̖ؖ{�ł��B �ʖ��̃J�~�G�r�͂��̔��������J�r�ƌ��Ă�����̂ł��B |

|

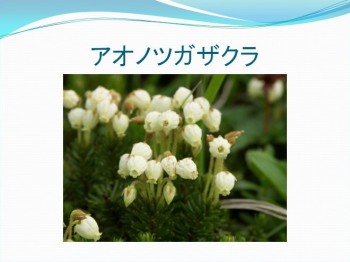

�A�I�m�c�K�U�N���@�i�̍��j�@�c�c�W��

|

|

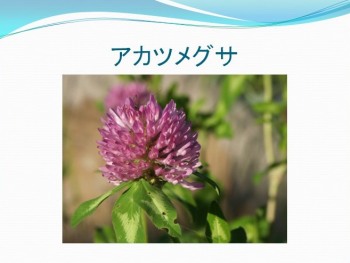

�A�J�c���O�T�@�@�}���ȁi �W���W�N�\�E�� �j �F ���N��

|

|

�A�J�o�i�i�ԉԁj�@�@�A�J�o�i���@

�R���̎��n�ɐ����鑽�N���ł��B |

|

�A�J�o�i�E��q�@�i�ԉԁj�@�@�A�J�o�i�ȁ@�@ �Ԋ��F�ā`�H

�A�J�o�i�̍ג����ʎ����n���ĂS�ɗĂ��܂����B�@ ���ʎ�����������J�[���������̒��ɂ͎�q�� |

|

�A�J���m�@�i�ԕ��j�A�C���n�[�@�@�c�c�W��

|

|

�A�L�m�L�����\�E �@�L�N�ȁ@�A�L�m�L�����\�E�� �@�A�L�m�L�����\�E�͓��{�S���ɐ��炷�鑽�N���̑��{�B ���������̂Ńx���P�C�\�E�Ȃ̃L�����\�E�ɂ��Ƃ������̂Ƃ����B

�A�L�m�L�����\�E�̒��Ԃ͍��R�Ⓡ�ׂȂǂŕψق�����A �~���}�A�L�m�L�����\�E�i�R�K�l�M�N�j�A�L���K�~�l�A�L�m�L�����\�E�A �n�`�W���E�A�L�m�L�����\�E�A�C�b�X���L���J�A�I�I�A�L�m�L�����\�E�Ȃǂ�����B |

|

�A�L�m�^�����\�E�@�V�\�ȁ@�A�L�M����

�U���̔~�J�̂��Ȃ�����J�Ԃ��͂��߁A���H�܂ʼnԂ������B �i�c�m�^�����\�E�Ɖ����������Ƃ���ł��邪�A���łɃi�c�m�^�����\�E�͑��݂��Ă���

�A�L�m�^�����\�E�͎R�`���Ȑ��̖{�B�A�l���A��B�A���N�E�����ɕ��z���鑽�N���̑��{�B �R�ۂ̓��[�A�l���A�����葐���Ȃǂɋɕ��ʂɐ��炵�Ă���B |

|

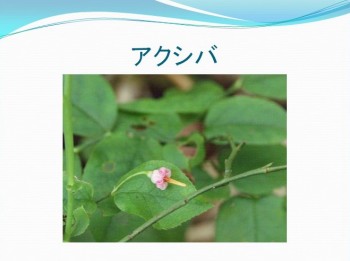

�A�N�V�o (�D�`��)�@�c�c�W�ȁ@�X�m�L���@

�Ԋ� 6�`7�� ���� 20�`50 �a

�t�͒����Q�`�U�p�Ō�������͐��B�\�ʂ͗ΐF�Ŗ���ɖт�����B ���ʂ͕����ΐF�Ŗ��сB���ɍׂ�������������B

|

|

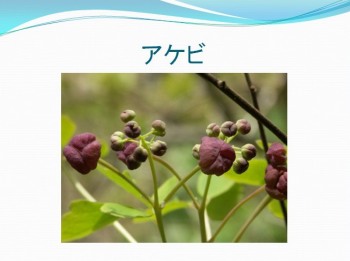

�A�P�r�@�@�i�����сj�� �i�ؒʁj

�i�O�t�i�݂j�ؒʁj Akebia

: �A�P�r�� (���{���u�A�P�r�v) quinata

:

�E�J�Ԏ����́A �S�^ �P���` �S�^ �����B �E�鐫�A���B �E���O�́A�����n���Ċ��ꂽ���܂��A�l�́u�����сv �������g�͐H�ׂ���B �i�E�ʐ^�͗Ă�����ԁj ��������͗��A��p������A �����́u�ؒʁv�́A �u�������ʂ������v���炫�Ă���炵���B |

|

�A�U�~�@�i�H�j�A�L�N�ȁ@�@�A�U�~�� �W���a����P�ɃA�U�~�Ƃ����͂Ȃ��B�X�R�b�g�����h�̍��ԁB �t�͐[���ꍞ�݂�������̂������B�܂��t�䚂Ƀg�Q�������A�����ƂƂĂ��ɂ����̂������B ����ԏ��͊Ǐ�Ԃ݂̂ō���Ă��āA�����̃L�N�̂悤�Ɏ��͂ɉԂт��̐��Ԃ��Ȃ�Ȃ��B �Ԃ���͗Y�A�⎓�A���_��ɓ˂��o���A������j�R�̂悤�Ȍi�F�ƂȂ�B ��q�ɂ͒������т�����B �Ⴂ�Ƃ��ɂ͍��o�t������A����ɔw�������Ȃ�A�s�t�������A �����⊣���n�A�C�݂Ȃǂɏo�邪�A�X�ѓ��ɂ͂��܂�o�����Ȃ��B �ʖ��h���B���O�̗R���́A�A�U���q������A�������������r�����ƂŁA

|

|

�A�Y�L�i�V�@ �@�i�o���ȁ@�i�i�J�}�h���j �@�@�ʖ��@�͂�����

�k�C�������B�ɕ��z���闎�t�̍��B���Ƃ����Ă����܂荂���͂Ȃ�Ȃ�. �������t�̗����ɓˏo���Ă���B���Ԋu�̑������������̖ڐ�����C���[�W�����邩�炩�B |

|

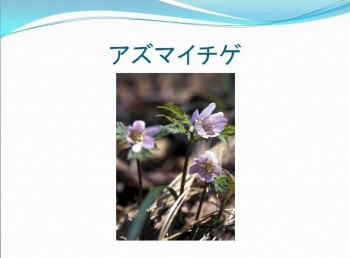

�A�Y�}�C�`�Q�@�i����j�@�L���|�E�Q��

�Ԃ��s�̐��1�������̂ŁA��֑��B�֓��Y�̃C�`�����\�E�Ƃ����Ӗ������A 8�`13������B�����͔����g�F��тт�B�L�N�U�L�C�`�Q�Ƃ悭���Ă��邪�A ��͊ۂ݂������ď������ꉺ�����Ă���悤�Ɍ�����B �܂���ʓI�ɊJ�Ԏ������x���̂ł����Ɨe�Ղɋ�ʂł��� |

|

�A�Y�}�M�N�@�i���e�j�@�L�N�ȁ@���J�V�����M���@ �����������Ɍ����鑽�N���B�s�͂��������邩�P�{�������A |

|

�A�Y�}�V���N�i�Q�@�i���Γ�ԁj�@�c�c�W��

�A�Y�}�V���N�i�Q�͎R�n���爟���R�ɂ����Đ�����V���N�i�Q�ŁA �����Rm�ɂ��Ȃ邱�Ƃ�����B �n�N�T���V���N�i�Q�Ƃ́A��}�ɕK�����F�̖т�����A�t�Ɨt���Ƃ̋����s���Ăȓ_���Ⴄ�B �܂��A�t���ɖт��������A�n�N�T���V���N�i�Q�͕��ʗ��ʂƂ��т��Ȃ��B |

|

�A�Y�}�V���K�l�\�E�@�@�L���|�E�Q�ȁ@�V���K�l�\�E�� �㕔�ɏ����̗t��ΐ�����B�����t�͓|���`�ŁA��͂����я�A�݂�����������B �ԁi�ӕЁj�͉��ΐF�ŁA�O���͎��F��тт�B�ԕق̌����͂P���œ��Ȃ���B |

|

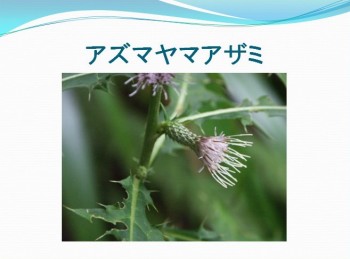

�A�Y�}���}�A�U�~�@�i���R�H�j�@�L�N�ȁ@�A�U�~���@�@

���z�F �{�B�i�֓��n���A�����n���j |

|

�A�u���`�����@�i���l�j�@�@�N�X�m�L�ȁ@�@ �Ԋ��F�t

�e�n�̎R��ɐ����闎�t��`����ł��B ���Y�ي��ł��B �Y�Ԃ͗Y������ 9 �{����܂��B ���Ԃɂ��ނ̂Ȃ����Y���ׂ�����̂ł����C �Ԕ�Ђ� 6 �ł��B

|

|

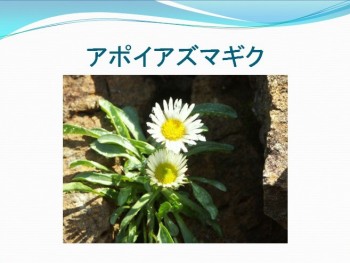

�A�|�C�A�Y�}�M�N�@�i�A�|�C���e�j�@�L�N��

�~���}�A�Y�}�M�N�Ɣ�ׂėt�̕��͂�苷���B �Ԃт�Ɍ�������Ԃ͂ӂ����F�ł��邪�A�Ԏ��F��тт���̂�����B |

|

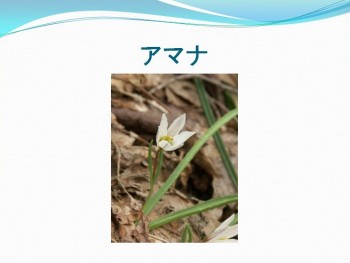

�A�}�i�@�@�����ȁ@�A�}�i��

�A�}�i�́A�{�B�̓��k�n���암�ȓ�A�l���A��B�ɕ��z����B �쉈����c�̌l�Ȃǂ̑��n�▾�邢���t�L�t���т̗щ����Ȃǂɐ��炷��B �a���̗R���͒n���ɗL��،s���A�H�ׂ�ƊÂ����Ƃɂ��Ƃ����B

�t�͍ג������ΐF�łQ������������B �Ԕ�Ђ͂U���ŊO���ɂ͐Ԏ��F�̋�����A�Ԃ͓������ĊJ���B |

|

�A���V�O�T�@�@���L�m�V�^�ȁ@�A���V�O�T�� �Ԍs�̍����Q�O�`�S�O�Z���`�B�����Z�т𖧐�����B �����t�͐t�~�`�ŁA����ɂV�`�X�A ���Ђ͂���ɂR�`�T�A��[�͉s�`�ƂȂ�B �ԕق͉��ΐF�ŁA�ӕЂ��킸���ɒZ���B |

|

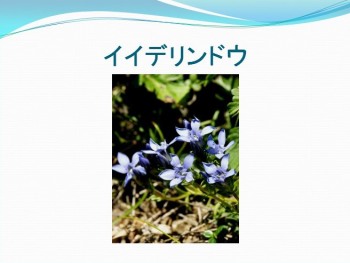

�C�C�f�����h�E�@�@(�@�іL���_�@)�@�����h�E�ȁ@�@�����h�E��

|

|

�C�J���\�E�i�����j�@�@���M�� �C�J���\�E�� �Ԋ��@ �Ԋ��S�`�T�� �C�J���\�E�͉Ԃ̌`����̌`�Ɏ��Ă��邽�� �����@�@��̑��N���B�@�@���t���т̗я��ɐ�����B�@�@����R�O�����`�T�O�����B ���z�@�@�{�B�i�֓��A�����A�ߋE�A�����j�@���ɓ��{�C���ɑ����B

|

|

�C�P�}�@�@�K�K�C���ȁ@

�����̑��N���ŁC�R�n�̗т̉��ȂǂɎ������܂��B�A�C�k�ꂪ�ꌹ�ŁC �u�_�̑��v�Ƃ����Ӗ��������ł��i���̓A���J���C�h���܂ݗL�Łj�B �Ԃ̕��������ėt�̏�ɏo�č炭�̂��C�P�}�C�Ԃ̕����Z���ėt�̉��ɍ炭�̂��R�C�P�}�ł��B �����W�܂��ċ��`�ɂȂ��Ă��܂��B

|

|

�C�\�c�c�W�@�i���U�P�j�A�J���t�g�C�\�c�c�W�@�@�c�c�W��

|

|

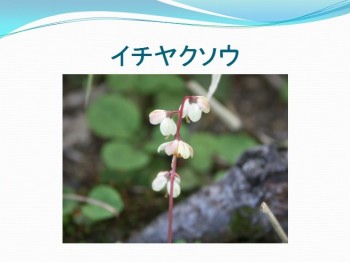

�C�`���N�\�E�i��j �C�`���N�\�E�ȁ@�@�C�`���N�\�E���@�@

���̗R�� �@�Ƃ��ꂽ���ߖ��������B �Ԋ��@ �U�`�V��

�����@�@��Α��N���B�@��▾�邢�ѓ��ɐ�����B�@�@�����Q�O���� |

|

�C�`�����\�E�i��֑��j�@�@�@�L���|�E�Q�ȁ@�C�`�����\�E��

���t�̍��ɗт̒��⓹�̉��ɍ炢�Ă���B���N���B |

|

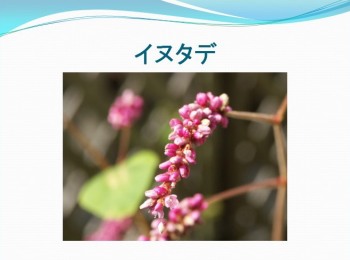

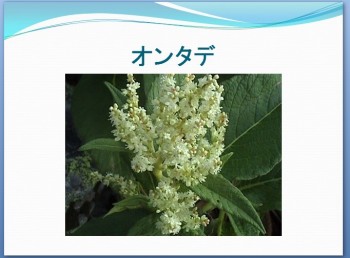

�C�k�^�f�i�����j�@�@�^�f��

�@ �I�I�C�k�^�f�i�匢���j��菬�����C�I�I�C�k�^�f�Ƃ͈���ĕ䂪����Ȃ�

|

|

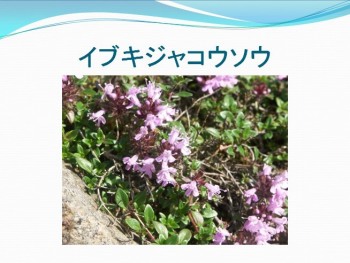

�C�u�L�W���R�E�\�E�i�ɐ��l�����j�@�@�V�\��

�ɐ��R�ɑ����C�S�̂ɂ悢���肪���邱�Ƃ��疼�t�����܂����B �u���v�Ƃ������O�ł����C����͑��ł͂Ȃ��A���w�I�ɂ́u�v�ł��B �Ί_�̊ԂȂǂɐA����ꂽ���̂��}���o���Ĕɖ��C�S�̂��Ă���̂��������܂��B |

|

�C�u�L�g���m�I�@�@�^�f�ȁA�^�f�� ���N���B |

|

�C���C�`���E�@�i���ǁj�@�~�c�K�V���ȁ@�C���C�`���E��

|

|

�C���C���`���@�i��䟒j�@

���{�ɕ��z����L�N���̐A���ɂ́A����Ԃ���̓��Ԃ�����O���[�v������܂��B

�����R�т��獂�R�ɂ����Ă̊��⍻�I�n�ɐi�o�����̂��C���C���`���ł��B |

|

�C���E�`���i��c��j�@�@�C���E����

�Ԋ��F�t

�{�B�����n���Ȗk�̎R�n�т̗ѓ���щ��C���Ȃǂɐ������Α��N���ł��B �ԕق� 5 ���ŁC�悪�M�U�M�U�ɗĂ��܂��B�Ԃ̐F�͕��ʂ͒W�g�F�ł��B

|

|

�C���E���i��~�j �C���E����

���z�F�k�C���A�{�B�i�k���E�����j �Ԃ̎����F�U�|�V�� �s�F�}�͒Z�������đp�������ɗt������ �t�F����Ō����U�|�P�T�����A������ �C���E���Ȃ̒��Ԃɂ̓C���J�K�~�A�C���E�`��������܂� |

|

�C���I�E�M�@[�≩��]�@�@�i�}���ȁj �Ԋ��F6-8��

�[�ɂȂ��č炭�̂ł悭�ڗ��B���͊����̉��˂Ɏ��Ă��邱�Ƃ���B

����Ȃ��ƌ������ɂ������A���̃C���I�E�M�͑���3��ƕʑ��i�C���I�E�M���j�ŁA �Ԃ����ɒ����̂Ŕ�r�I���肵�₷���B�܂��{��͑��ƈႢ�A �ʎ��̂���ɓ����Ƃɂ��тꂪ�ł��邱�ƂŖ��m�ɋ�ʂł���B

|

|

�C���I�g�M���@�i���j�I�g�M���\�E�ȁ@�I�g�M���\�E��

�����R�`���R�т̗щ���J�������n�ɐ����鑽�N���ŁA |

|

�C���J�K�~�i�⋾�j�@�@�C���E����

�Ԋ��F�t

�Ԃ̐�͑�܂��� 5 �C��[�ׂ͍����Ă��܂��B �t�͊ۂ��C������܂��B���ɐ����邱�ƂƁC

|

|

�C���K���~�@�i���L�m�V�^�ȁ@�C���K���~���j

���t�鐫�ؖ{�B�@����}����C�����o���A�������o��B |

|

�C���M�L���E�@�i��j�[�j�@�L�L���E�� �L�L���E�Ȃ̑��N���B���o�t�͓|�����j�i�Ђ���j�`�ŁA�Ƃ����������i���債�j������A �Ԍs�͍���5�`12�Z���`���[�g���A�|��j�`�̕��̂Ȃ������ȗt�𐔖��ݐ�����B 8���A�Ԍs�̐�ɑN�₩�Ȏ��F�̉Ԃ�1�������ɊJ���B

�Ԋ��͍L���`��5�A�т͂Ȃ��B �Ӂi�����j�͑e�т�������5�A���Ђ͐��`�ŏ����̋���������J�o����B �ʎ��͉ʁi�������j�ŏ�������ė�J����B�{�B�̒����n���Ȗk�A �瓇�A�����i����ӂƁj�i�T�n�����j�A�A�����[�V�����A�J���`���c�J�A�A���X�J�ɕ��z����B

���́A���ɐ����A�Ԃ��L�L���E�Ɏ���̂ł����B�悭�����`�V�}�M�L���E�͉Ԋ��̓��ʂɖт�����A |

|

�C���V���E�u�@�i��Ҋ��j�@�@�����ȁ@�@�`�V�}�[�L�V���E���@�@

���̉Ԃ͂ڂ݁A�ԁA���ƕς���Ă����Ƃ��̐F�̕ω����ʔ����ł��B �ڂ݂̂Ƃ��͍g�F�A�炫�n�߂͐Ԗ��������Ă��܂����A�炫�I���Ƃ܂� |

|

�C���c�c�W�@�@�@�@�i�c�c�W�� �@�X�m�L���j�@

�C���c�c�W�͈����т̐j�t���щ���щ��ɐ�����A �ꌩ�����Ƃ��둽�N���̂悤�ȗ��t����B �{�B�̍��R�A�k�C���A�瓇�A�E�X���[�n���ɕ��z����B �n���s���悭�L�тčL����B�t�͍L�ȉ~�`�Œ���5�����A��3�������x�B�Ăɏ��^�̉Ԃ��炩���A ���͏H�ɐԏn���Ĕ������A���܂肨���������Ȃ����H�ׂ邱�Ƃ��ł���B |

|

�C���c���O�T�@�@�i��ܑ��j�@�@�i�f�V�R�� �n�R�x��

�Ԋ� �V�`�X�� ���R�̊��I�n�◇�n�ɐ����鑽�N���B

|

|

�C���i�V�@�@�@�c�c�W�ȁ@�C���i�V��

�����R�т̗ѓ���X�Βn�ɐ����鏬��ŁA�����͂P�O�`�Q�O�Z���`�ƒႭ�A �n���悤�ɐ�����B�t�͌ݐ����A�ȉ~�`�Ŋv���A������B �k�C�����암�A�{�B�X���`�������̓��{�C���ɕ��z����B |

|

�C���q�Q�@�i��颁j�@�c�c�W��

�t�͂ӂ��ΐ����A�؏�ɏd�Ȃ��Čs�ɖ�������B �ӂ�5��B��������1�{�A�Y���ׂ�10�{����B

|

|

�C���u�N���@�i��܁j�A�^���}�C�\�E�@�S�}�m�n�O�T��

�t�͐�̐�������ȉ~�`�ŁA���݂ɑΐ�����B���ɂ͋���������B �[�����`�̉Ԃ��s�̐�ɉ������ɐ����B |

|

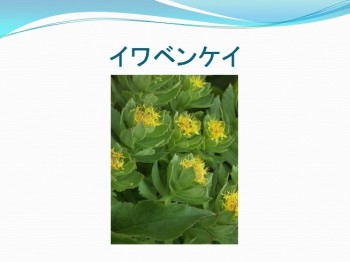

�C���x���P�C�@�i��ٌc�j�@�x���P�C�\�E��

|

|

�E�R���E�c�M�@�i�T����j�@�X�C�J�Y����

�悭���}���ĉ��ɍL����B�t�͐悪��������ȉ~�`�ŁA���ɋ���������B �Ԋ��͒W���F�ŁA�悪��5����B�����̉��ɞ�F�`�Ԋ��F�̔��_������B |

|

�E�T�M�M�N �y�e�e�z �L�N�ȁ@�E�T�M�M�N��

���R�т̊��������n�⍻�I�n�ɐ����鑽�N���ŁA�Ԍs�̍����P�T�`�R�O�Z���`�B �s�̉����̗t�͂ӂ��ΐ��܂�Ɍݐ����A�����`�A���ɏ���������������B |

|

�E�X�m�L �@�i�P�̖j�@�@�c�c�W��

���� 1 ���[�g���قǂ̗��t��ł��B |

|

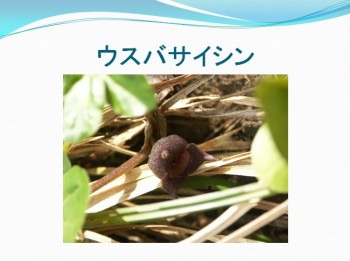

�E�X�o�T�C�V���i���t�אh�j�@�@�E�}�m�X�Y�N�T��

�@ ��ႂɗp���邽�߂������ł��B�Ԃ͗t���̊�ɂ��܂����C

|

|

�E�X���L�\�E�i���ᑐ�j�@�@�L�N��

�Ԋ��F�� �@

|

|

�E�X���L�g�E�q�����@�i���ᓂ����j�@�L�N��

�S�̂ɏk�т������Ĕ����ۂ�������B���Ԃ͉Ԍs�̏��4�`8���B �ώ�̃��L�o�g�E�q�����͗t�̗��ɖȖт������Ĕ����Ȃ��Ă���B |

|

�E�Y���o�n�N�T���`�h���@�i�G�t���R�璹�j�@������

�y�Ԋ��z 7�� |

|

�E�c�{�O�T�i�ԑ��j�@�@�V�\��

�ʖ��F�J�R�\�E�i�Č͑��j �@ |

|

�E���o�`�\�E�@�i�~�����j�@���L�m�V�^��

�S�̖��сB���o�t�͉~�S�`�Œ�����������B�s�ɂ��t���~�S�`�L���`�ŁA �s������B�s��Ɍa2cm�قǂ̔����Ԃ�1�炭�B�Y���ׂ�5�{�����A �s�����̉��Y�����i���Y�c�j5�{�������̂ƌ��݂ɕ���Ŏ����ׂ��͂ށB ���Y���ׂ̐�͎����15�`22�ɕ�����Ă���B�R�E���o�`�\�E�͖{��̍��n�^�ŁA ���䂪�Ⴍ�A���Y���ׂ̐��7�`11�Ă���B |

|

�E���V�}�c�c�W�@�i�����U�P�j�@�c�c�W��

�s�͒n���ɂ̂сA�}�悪�n��ɏo��B�t�͓|���`�A�\�ʂ͌�����e���X���K���X��A ���͔��F��ттčׂ����Ԗږ͗l������B�Ԃ͒����ٌ`�ŁA ��[��5�ɕ������B�ʎ��͍ŏ��ԐF�ŁA�n���ƍ����F�ƂȂ�B |

|

�E���W�����E���N�@�i��������j�@�c�c�W�ȁ@�@�ʖ��F�c���K�l�c�c�W

�k�C���E�{�B�����Ȗk�̑����m������юl���̎R�n�ɐ�����B |

|

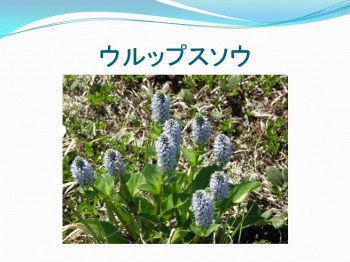

�E���b�v�X�\�E�@�@�E���b�v�X�\�E���@�@�S�}�m�n�O�T�ȁ@

�ʖ��F�n�}�����Q �Ԋ��F8�� ����F15�����`30���� ����Ȓn���s�����A�����̑������ƒ����̍����t�Ɩ����̌s�t���ݐ�������B |

|

�E���~�Y�U�N���i��a���j�@�@�o����

�ʖ��F�n�n�J

|

|

�G�S�m�L�@ �@�G�S�m�L�� �@�@ ���t����

�J�Ԏ�����5���B���Ԃ̖쐶��ƐԉԂ̉��|�킪����B ���Ăɉ��ɐ��ꉺ����Ԃ����������A�܂��A���`�����������߁A 1�N��ʂ��Ċy���߁A�ߔN�ł͈�ʉƒ�̃V���{���c���[�Ƃ��Ă��l�C������B

|

|

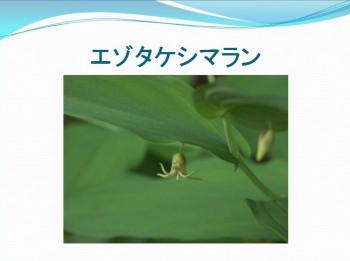

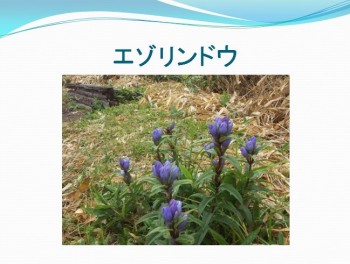

�G�]�C�\�c�c�W�@�i���U�P�j�A�J���t�g�C�\�c�c�W�@�@�c�c�W��

�t�͔�j�`�ŁA�d�����݂�����A���͗����Ɋ������ށB

�悭�����q���C�\�c�c�W�͗t���ׂ��ĉ��������������݁A���R�n�̍��R�I�n�Ō�����B |

|

�G�]�E���o�`�\�E�@�i���L�m�V�^�ȁ@�E���o�`�\�E���j

�����R�`���R�̎��������n���I�n�Ō����܂��B �~�����i�����������j�̖��́A�Ɩ�̔~���Ɏ��Ă���Ƃ��납�疼�t�����܂����B |

|

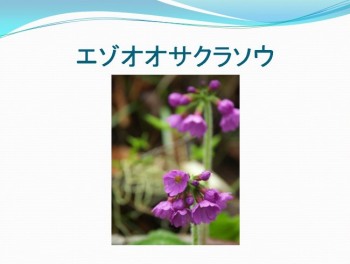

�G�]�I�I�T�N���\�E�@�i�ڈΑ�����j�@�T�N���\�E��

���̉Ԃ͖k�C���݂̂Ɍ�����̂Łu�ڈv�������̂ł��낤�B ����������n���Ɍ�����B��ɓ���Ɍ�����I�I�T�N���\�E�̕ώ�ŁA �t����Ԍs�ɔ��т����ɐ�����̂ŗe�Ղɋ�ʂł���B |

|

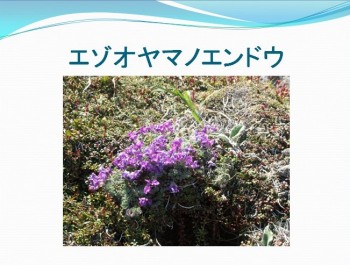

�G�]�I���}�m�G���h�E�@�i�ڈΌ�R氓��j�@�}����

�I���}�m�G���h�E�̈�ώ�ŁA�S�̂ɖт������Ƃ��낪���Ƃ̑���_�B 1�̉Ԍs�ɒʏ�2���Ԃ�����B |

|

�G�]�J���]�E�@�i�ڈΊÑ��j�A�G�]�[���e�C�J�A�j�b�R�E�L�X�Q�@�@������

�y�Ԋ��z 6�����{�`8����{ ��p�A���̊Ñ��i�}���ȁj�Ƃ͈قȂ�B�ʖ��̃[���e�C�J�i�T��ԁj�̗R���͕s���B �L�X�Q�̗R���́A�t���ג����ăX�Q�̗t�Ɏ��Ă��ĉ��F�̉Ԃ��炭���Ƃ���B �F�̉Ԃ͐����s��ɂ��A������8�`10cm�B���J�Ԃ��ė[���ɕ���B �悭�����G�]�L�X�Q�̉Ԃ̓������̂悤�ȑN�₩�ȉ��F�ŁA�s���1�`�����A |

|

�G�]�L���o�C �@�@�i �ڈ��~ �j�@�@�L���|�E�Q��

* �V�i�m�L���o�C�Ɠ���E�E�E�k�C���ɂ�������G�]�L���o�C�E�E�E�H |

|

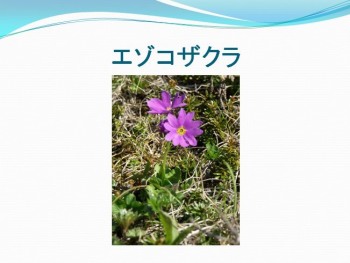

�G�]�R�U�N���@�i�ڈΎq���j�@�T�N���\�E��

�y�Ԋ��z 6�����{�`8�����{ �悭�Q������B�ׂ����`�̗t�͂�⑽�����ŁA�㔼���ɑ傫�Ȑꍞ�ݏ�̋���������B �a2 cm���x�̉Ԃ�1�s��1�`10�قǂ��B |

|

�G�]�X�J�V�����@�i�ڈΓ��S���j�@������

�y�Ԋ��z 6�����{�`7�� �R�n�ɐ�������͉̂Ԑ��͏��Ȃ��B�ԕق�6���ŔZ�����_������A��t�߂��ׂ��Ȃ��āA |

|

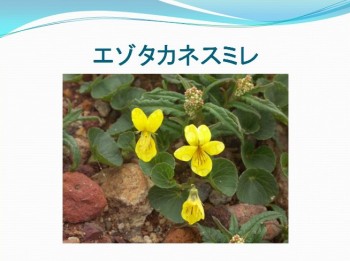

�G�]�^�J�l�X�~���@�i�ڈ���俁j�@�X�~����

�y�Ԋ��z 6�����{�`7�����{ ����͂Ȃ��B�ԕق͔Z�����F�B�{�B�̃^�J�l�X�~���̉Ԓ��ɂ͓ˋN������A�t�ɂ͌�����B �������A�ׂ����������Ƀ^�J�l�X�~���ɂ܂Ƃ߂��邱�Ƃ�����B |

|

�G�]�^�P�V�}�����i�ڈΒ|�ȗ��j�@�@�����ȁ@�^�P�V�}������ �����F ���z�E����n�F |

|

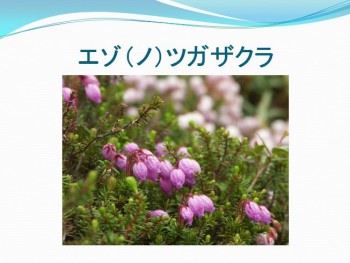

�G�]�i�m�j�c�K�U�N���@�i�ڈΒ̍��j�@�c�c�W��

�y�Ԋ��z 7�`8�� �u�T�N���v�͉Ԃ̌`�����Ă��邱�Ƃ���B �}���ꂪ�����A�J�[�y�b�g��ɌQ�����邱�Ƃ������B���`�̗t�����Ɍݐ�����B �}��ɖa���`�̉Ԃ����Ԃ牺����B�Ԋ��̕\�ʂɂ͑B�т�����B �A�I�m�c�K�U�N���Ƃ̎��R�G�킪���������A�Ԃ̌`��F�͑��l�ł���B |

|

�G�]�c�c�W�@�i�ڈ��U�P�j�@�c�c�W��

�y�Ԋ��z 7�`8����{ �n�ʂ������番�}���A�t�͓|���`�Ő�͉~����͞��^�B �}�̐�ɉԂ�1�`3���B�Ԋ��͊����5�A�㑤�̉ԕقɂ͒��F�̔��_������B �Y���ׂ�10�{�ŁA����������5�{�͒����B |

|

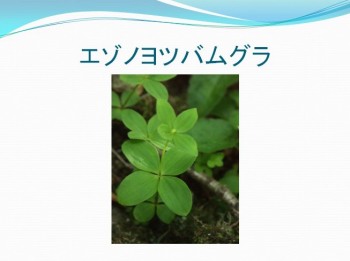

�G�]�m�n�N�T���C�`�Q�@�i�ڈΔ��R��j�@�L���|�E�Q��

���o�t��3�o���t�łقډ~�`�A���t�͂����2�`3��3�o��ɍׂ�����B ���̂Ȃ��s�t�i䚗t�j��4��������B�Ԃ͎U�`���2�`6���B ���F�̉ԕق̂悤�Ɍ�����̂��ӕЂŁA5�`6������B |

|

�G�]�q���N���K�^�@�i�ڈΕP�L�`�j�@�S�}�m�n�O�T��

���̂Ȃ��L���`�̗t���ΐ�����B���ɂׂ͍�������������B �����ׂ�1�{�A�Y���ׂ�2�{�ŁA�����ׂ��Ԓ��͉Ԋ�����˂��o���B �{�B�ɕ��z����q���N���K�^�̒��Ԃ͉Ԓ����Z���A�Ԋ�����˂��o�Ȃ��B |

|

�G�]�t�E���@�i�ڈΕ��I�j�@�t�E���\�E�ȁ@�t�E���\�E��

�����C�݂Ȃǂɐ����A�s�̍����͂R�O�`�W�O�Z���`�B �悭���}���A�}��ɒ��a�Q�D�T�`�R�Z���`�̒W�g���F�̉Ԃ� �t�͏���ɂT�ɐ[���A���Ђ͂���ɐꍞ�ށB�ԕ��A�t���A�����ɊJ�o�т���������B |

|

�G�]�m���c�o�@���O�� �@�@�i�ڈ̎l�t�� �j�@�@�A�J�l�ȁ@���G���O����

����10-20cm���B�����R�̐j�t���ётɐ����鑽�N���B ���s�ׂ͍��n�����Ď}�����ꂷ��B �s�̐斔�͗t������W�U�ԏ����o���܂�ɔ����物�ΐF�̉Ԃ�����B �Ԋ��͂S�����a��1.5-2�o�B�ʎ��ɂ͒������̖т�������B �@

|

|

�G�]�m�����E�L���J�@�i�ڈΗ����ԁj�A���`�u�L�@�L���|�E�Q��

�y�Ԋ��z�@4�`6�� �t�͂�̂���t�`�Ńt�L�Ɏ��āA���ɑe������������B �Ԍs�͗����オ��A�}���ꂵ�Ȃ����[��5�`7���̉ԕُ���ӂ����Ԃ�t����B �����ꂢ���A�H�ׂ���B�����Ԃ̃G���R�E�\�E�i���ˑ��j�͔����悤�Ɍs��L���B |

|

�G�]�����h�E�@�i�ڈΗ��_�j�@�����h�E�ȁ@�����h�E��

��n�`�R�n�̎��n�Ȃǂɐ����A�s�̍����͂R�O�`�W�O�Z���`�B

���Ô����R�ŎB�e |

|

�G�j�V�_�@�@�i�}���ȁ@�G�j�V�_���j

�G�j�V�_�͍]�ˎ���ɒ������o�R���ēn�������n���C�n�����Y�̗��t��B ���������ɂȂ�A�}�͂ق�����ɕ�����Đ�[�͐��ꉺ����B�S������T���ɂ����A ���F���Ԃ��炩����B�t�͂R�̏��t����Ȃ邪�A�Ԃ̍炭�}�ł͒����t�݂̂ɂȂ�̂ŁA

�P�t�Ɍ�����B���t��Ƃ����Ă�������͈قȂ�B�t�ɂ͐V�����t���ł���̂́A ���Ăɂ͗t�����Ȃ��Ȃ�A��q������X�����ɂ͓_�X�Ɨt���c����x�ɂȂ��Ă��܂��B

�}���t�Αf�������Ă���̂ŁA���܂�t��t���Ă��Ȃ��Ă��\���������ł���̂ł͂Ȃ����Ǝv���B ���Y�n�̒n���C�n���́A�Ă����J�Ŋ������鎞���ł���̂ŁA���g�œK�x�ȍ~�J�̂���t�ɂ͗t��t���A ��������Ăɂ͗t�����Ȃ����đς��郉�C�t�T�C�N���ɂȂ��Ă�����̂Ǝv����B |

|

�G���S�T�N�@�i���Ӎ��j�@�@�P�}���\�E�ȃL�P�}�����A���N��

�������Y�̂��̂��G���S�T�N�ŁA�a�̂��̂ɂ̓W���{�E�G���S�T�N�A ���z�i�ݒ����z������߂��p�j�Ƃ��Ă̊�����Ƃ���Ă��܂��B |

|

�G�����C�\�E�@�i����j�@������ �y�Ԋ��z 4�`6���@�@�y�����z 20�`50 cm �t��3���Ŋۂ݂�тт��H�`�B3���̉ԕق̂悤�Ɍ�����̂��ӂŁA �Y���ׂ�6�A�����ׂ�1�Ő悪3�ɗ�B�⍕���F�̋��`�̎���t����B

�ʖ��F�~���}�G�����C�\�E�i�[�R����j�@�@�Ԋ��F�t �G�����C�\�E�i����j�Ƃ����̂͊����F�̉Ԃ����܂����C�{��͔����Ԃ����܂��B �����Ȃł��̂ŁC���Ԕ�C�O�Ԕ킪 3 ��������C�����͓̂��Ԕ�ŁC�O�Ԕ�͗ΐF�ł��B �傫�� 3 ���̗t�������Ă���̂������Ȃ̂ň�ڂŕ�����܂����B |

|

�I�E�����i���A�j�@�@�L���|�E�Q��

�k�C���C�{�B�C�l���̎R�n�̎��т̉��ɐ����鑽�N���ł��B ���s���ꖡ���ݐ����C�����C���_�s���ɗp���܂��B�����Łu�O���ہv�Ƃ����܂��B |

|

�I�I�A�}�h�R���@�i���V�j�@������

�H�ׂ�ƊÖ�������Ƃ��납��B�g�R���̒n���s�ɂ͂Ђ��������ċȂ����Ă��邱�Ƃ������A ���̎p��V�l�Ɍ����āA�쌴�̘V�l�Ƃ������ƂŁu��V�v�ƂȂ����B �s�͂��p����A�|�Ȃ�ɐL�т�B�t�͂قƂ�ǖ����B �悪�ΐF�̓���̉Ԃ��t�̕t��������1�`2���Ԃ牺����B �Ԃ̐�͔���Ԃ�B�ʎ��͍����n���B |

|

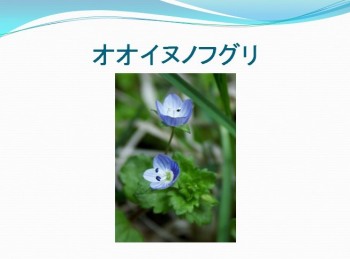

�I�I�C�k�m�t�O���@�S�}�m�n�O�T�ȁ@�N���K�^�\�E��

�I�I�C�k�m�t�O���́A���[���b�p���Y�̋A���A���ŁA �H�T�┨�̌l���Ȃǂɂ悭�����A���t����R�o���g�F�̉Ԃ��炩����B �t�̖K�������������A���̂P�ł���B�ԕق͂S���A�Y���ׂ��Q�{�ł���B

�����肳�ꂽ�Ւn�ɂт�����Ə����ȃI�I�C�k�m�t�O�����萶���A �₪�ĉԂ̎������傫���قǂ̗t��W�J���č����������قǂɐ������邪�A �^�~�ɂȂ�Ƒ傫���Ȃ�̂���߂ĉԉ��t���͂��߂�B |

|

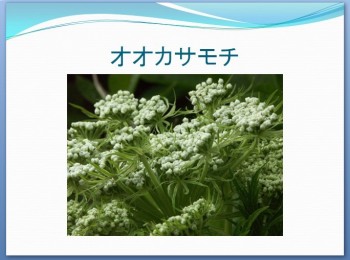

�I�I�E�o�����@�i��W�S���j�@������

�y�Ԋ��z 7���`8����{ �t��ɖ����Ԃ��t���o��B�t�ɂ͒����������邪�A�Ԃ����鍠�ɗt���Ȃ����Ƃ�����B �s�̏㕔�ɃN���[���F��тт����`�̉Ԃ�10�`20�قlj������ɂ���B �Ԕ�Ђ�6������B�ʎ��͑ȉ~�`��3�ɗA��q��������������Ă��� |

|

�I�I�J�T���`�i��P���j�@�Z���ȁ@�I�I�J�T���`���@

�{�B���k���Ȗk�̎R�n�Ɍ����鑽�N���B |

|

�I�I�J���m�L�@�i��T�̖j�@���V�J���@�X�C�J�Y����

�y�Ԋ��z 5�`6�� �@�ʖ����V�J���́u���H���v���Ȃ܂������̂ŁA�t�����ɂ悭�H�ׂ���Ƃ��납��B �T�̍b���̂悤�ȗ��~�`�̗t���ΐ�����B�Ԃ̒������ɏ����ȗ����Ԃ𑽐����A ���̎���������̏���ԁi�����ԁj�����͂�ł���B |

|

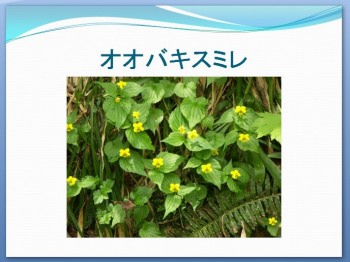

�I�I�o�L�X�~���i��t��俁j�@�@�X�~����

�y�����A�Ԍa�A�F�z15�`20cm�A2.5�`3cm�A���F |

|

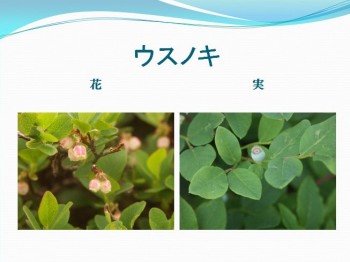

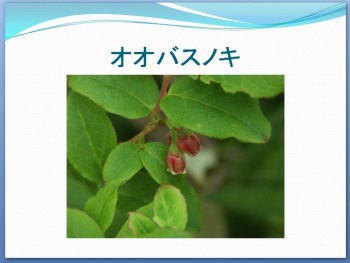

�I�I�o�X�m�L�@�i��t�|�j�@�@�c�c�W�ȁ@�X�m�L��

�y�Ԋ��z�T�`�V���@�@ �y���z�z�k�C���A�{�B�A�l��

�R�n�`�����R�т̗щ��Ȃǂɐ����A�s�̍������P���[�g���قǂɂȂ闎�t��B �O�N�̎}��ɁA�����U�`�V�~���̉��ΐF�ɍg�F�̋�����Ԃ��P�`�R�������ɂ���B �Ԋ��͏��`�ŁA�T�A���Ђ̐�͔���Ԃ�B�t�͑ȉ~�`�ŁA�悪�Ƃ���A ���ɍׂ�������������B�ʎ��͒��a��W�~���̋��`���n���ƍ����F��тсA�H�ׂ�Ǝ_���ς��B |

|

�I�I�o�^�P�V�}�����@�i��t�|�ȗ��j�@�@�����ȁ@�^�P�V�}������

�y�Ԋ��y�z�U�`�W���@�@�z�U�`�W���@�@ �y���z�z�k�C���A�{�B(�����n���Ȗk) ��n�`���R�т̑��Ȃǂ̎������ꏊ�ɐ����A�s�̍����͂Q�O�`�P�O�O�Z���`�B �t������ׂ��ԕ����������`�̉Ԃ��������ɂP����B �Ԕ�Ђ͔��ΐF�ŁA������P�Z���`�̐��`�B��͊O���ɔ���Ԃ�B �ԕ��̓r���Ɋ߂�����A�˂����B�t�͌ݐ����A���ȉ~�`�ŁA�悪�Ƃ���B �t���͂Ȃ��A�t�̊�͌s������A���͔����ۂ��B�ʎ��͉t�ʂŁA�Ԃ��n���B |

|

�I�I�q���E�^���{�N�@�i��Z�\�j�X�C�J�Y���ȃX�C�J�Y����

2�̉Ԃ����Y���悤�ɍ炢�Ă����c�A�^���ԂȎ����܂����Y���悤�������Ă����c�A |

|

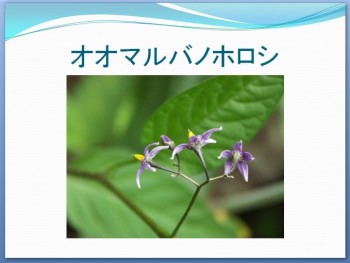

�I�I�}���o�m�z���V�@�i��ۗt�ۘ̕C�V�j�@�i�X��

�Ⴂ�R�n�̎����Ȃǂɐ����鑽�N���B�s�͂��炩���A�����B |

|

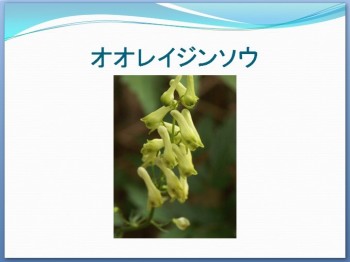

�I�I���C�W���\�E�@�@(����l��)�@�L���|�E�Q�ȁ@�@�g���J�u�g��

���l�͉�y������l�̂��ƁB���̗��l�����Ԃ銥�Ɏ��Ă���̂ł��̖��������B �C�i�̂���Ԃł���������L�łł��B�t���ς̓��~�W�J���}�c�̗t�Ɏ��Ă��܂� |

|

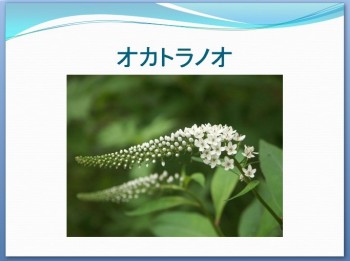

�I�J�g���m�I�@�i���Ղ̔��j�@�T�N���\�E�ȁ@ �s�͒������A�قƂ�Ǖ��}���Ȃ��B�t�͒����ȉ~�`�ŁA��͐��B���ɂ͒Z�т�����B �����̉Ԃ��s�̐�ɑ���ɂ��B�Ԋ��̐�͐��^��5�ɕ������B

|

|

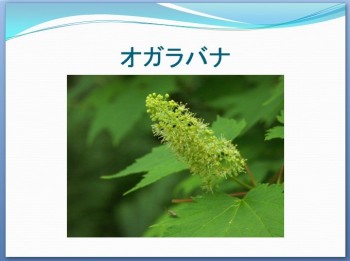

�I�K���o�i�@�@�i�����ԁj�@�@�J�G�f��

�y�����A�Ԍa�A�F�z50�`100cm�A7mm�قǁA�������F |

|

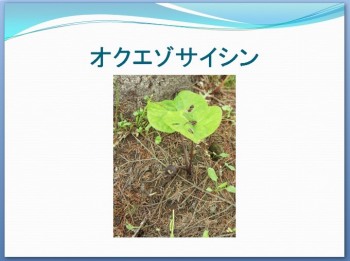

�I�N�G�]�T�C�V���@�i���ڈאh�j�@�E�}�m�X�Y�N�T��

�y�Ԋ��z�@5�`6�� �����ׂ��A�h�������邩��B�u���ڈv�Ƃ͖k�C���̐[�R�Ɍ����邱�Ƃɂ��̂ł��낤�B �n�ʂɂ���s����Ԗ���тт��������̂���X�y�[�h�^�̗t��2���o��B �Ԃ͗t�̊Ԃ���o��Z�����̐�ɕt���B�Ԓ��F�̉ԕق̂悤�Ɍ�����̂��ӕЂŁA 3�����ӕЂ���ō��킳���Ċۂ�����ɂȂ��Ă���B�ӕЂ̐�͔���Ԃ��Ă���B

|

|

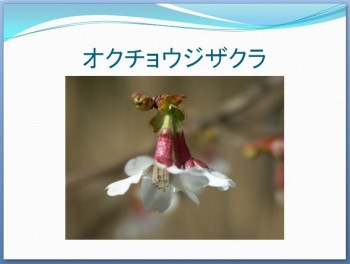

�I�N�`���E�W�U�N���@�@�o���ȁ@�T�N���� �t�͓|����ȉ~�`�ŋ���������A��͔���ɐ��B�����̐�ɑB�̂�����B �t���J���O�ɁA��≺�����Ɍa�P�D�T�Z���`�قǂ̉Ԃ��J���B �ӓ��͓���ŗL�сB�Ԋ��͂R�`�S���B�X���`���ꌧ�̓��{�C���ɐ�����B |

|

�I�[�^�C�Q�L�@�i�����匁�j�@�g�E�_�C�O�T�ȁ@�g�E�_�C�O�T���@ �����W�O�������x�B�n���s����������B�t�͋����ȉ~�`�Ōݐ����A |

|

�I�^�J���R�E�@�i�Y�^�J���R�E�j�@�@�L�N��

�y�Ԋ��z�ā`�H �@

|

|

�I�g�M���\�E�i��ؑ��j�@�@�I�g�M���\�E��

�@ |

|

�I�g�R�G�V�i�j�Y�ԁj�@�@�I�~�i�G�V��

�@ �R��ɂ悭�����鑽�N���ł��B���ɗ���̊ۂ���䚂��t���Ă��܂��B |

|

�I�h���R�\�E�@�i�x�q���j�@�V�\��

�y�Ԋ��z 5�`6�� �s�͒������A�_�炩��4�p���B�t�͐悪��������`�ŁA�t���ɂ܂�ɖт������A�S�̂�ᰂ�����B �Ԃ͏㕔�̑ΐ������t�̘e�ɗ֏�ɑ������B�Ԋ��͊���Ȃ����ė����オ��`�ŁA �x��q�����Ԃ�}�Ɍ������O��3�ɗ����O�ɕ�����Ă���B�F�͔��`�W�g�F�B |

|

�I�j�V���c�P �@�o���ȁ@�V���c�P�\�E��

�R�n�̓�������̗ǂ����������n�ɌQ�����A�͔ȗт̗ѓ��ɂ������Ό�����B

����͂Q���[�g���߂��ɂ��Ȃ�A�傫�ȃV���c�P�\�E�ł��邱�Ƃ��a���̗R���Ƃ����B �t�́A�ꌩ�P�t�Ɍ����邪�A���͒����t�������ɒ[�ɑ傫����H�t�ł���B

�����t�͉~�`�Ōa20�Z���`���x�ɂȂ�A����ɂT���ăJ�G�f�̗t�̗l�ł���B �Ԋ��͂U�`�X���A�s�̐�ɎU�[��̉ԏ����o���A���F�̏����ȉԂ𑽐��炩����B

|

|

�I���}�m�G���h�E�@�@�i��R氓��j �@�}���ȁ@�@���N��

�ނ炳���F�̃`���E�`�̉Ԃ��s�̂����ɂQ����ł��Ă��܂��B

�����͂R�`�U�Z���`���炢�ŁA�n���ɒ����傫����������A�n��̌s�͒Z���A �t�ƂƂ��ɔ����т����Ԃ��Ă��邱�Ƃ������A���ӂ����悤�Ȋ����ł��B �I���}�m�G���h�E�͎R�n�ɐ�����G���h�E�̈Ӗ��ł��B |

|

�I���}�m�����h�E�@�@�i��R���_�j�@�E�����h�E��

�E�����R�`���R�т̑��n���ؗт̗щ��ɐ����鑽�N���B �E�Ԃ͐��F�ŁA�s�̐�̗t����1�`7�����͂Ȃ��B

�E�J�Ԏ����悪�`���b�g�J�������őS�J���Ȃ��B �E�s�t�͔�j�`�`���`�łR���A�܂�ɂT������B �E��͍L�������ь`���A�܂邭�Ă��s������Ă���B �E�����t�Ɖ����̌s�t�͏k��ŗؕЏ�ɂȂ�B |

|

�I���}�{�N�` �@�i�Y�R�Ό��j

�L�N�Ȃ̑��N���B�s�͒������A����1�`1.5���[�g���A���F��тт�B ���o�t�͑�`�A���`�ŁA����20�`35�Z���`���[�g���A

9�`10���A�s�㕔�����}���A���̐�ɑ傫�ȓ���Ԃ����A�������ɊJ���B ����Ђ͋���j�i���傤�Ђ���j�`�A���قǂŕ�1.5�`2�~�����[�g���A�����A�O�Ђ͊J�o����B |

|

�I���x�M�L���E

�瓇�j�[�̑�֑I�ʎ�B�Ԃ��傫���ۂ݂�ттĂ��� |

|

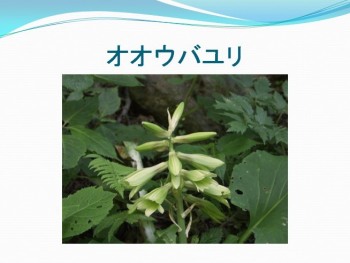

�I���^�f�@�i�����j

�^�f�Ȃ̑��N���B�ʖ��C���^�f�A�n�N�T���^�f�B�n���s�͐[���n���ɓ���A�s�͑����A���}���A ����20�`80�Z���`���[�g���A�ΐF�܂��͒W�g���F�Ŗ��сB�t�͗L���Ōݐ����A���`�Ő�͂Ƃ���A ����8�`17�Z���`���[�g���A���͌����A�t��i�悤���傤�j�͖����B

���Y�ي��B�Ԋ���7�`8���A�}��ɑ傫�ȉ~���i�����j�ԏ�������A �Ԕ�i���Ёj�͑їΉ��F�Œ���2.5�~�����[�g���A�Y���ׂ�10�{���O�B

�����n���Ȗk�̖{�B�A�k�C���̍��R�̍��I�i���ꂫ�j�n�ɐ����A�����i����ӂƁj�i�T�n�����j�A �瓇�ɂ����z����B���͒��쌧�̌�ԎR�i��������j�ɗR������B���̃E���W���^�f�́A �I���^�f�����k�n�ɎY���A�t�������тɕ����Ă��� |

|

��̉Ԑ}�ӁE���s�E�I |

�v���E�U�̖߂�{�^���Ŗ߂��Ă�������